– И вот, Володя, уехал ты на Запад, у тебя там сразу успех. Расскажи, из чего он состоит? Из славы и денег, ведь так?

– Совершенно верно. Вот как только вышли один за другим два номера Paris Match с моими фото, мне оттуда звонят и говорят: «Слушай, Хельмут Ньютон увидел твои снимки у нас – и теперь просит познакомить его с тобой». Ну, познакомились. Я к нему пришел в гости, он – ко мне. Ему страшно понравились мои фото! Стали общаться. Это было в начале марта. А в июне – звонок из французского VOGUE. Звонит директор: «Можете прийти?» – «Могу!». Мы по-английски тогда говорили, французского я еще не знал.

Прихожу… Он говорит: «Вы знаете, у нас вот такая ситуация… Хельмут Ньютон нас достал уже. Давит на нас. Требует, чтобы мы вам дали пробную работу. Уже три месяца как». А мне он ничего не говорил про это! Только взял мою фотографию себе в коллекцию и предлагал мне в обмен свою, мне было неудобно брать, я не взял – и сейчас я жалею. Директор говорит: «Вы же не фотограф мод?» – «Боже упаси!». «Моду не снимали?» – «Даже близко не подходил». Меня б не пустили. Да я и не хотел. Я улицу снимал!

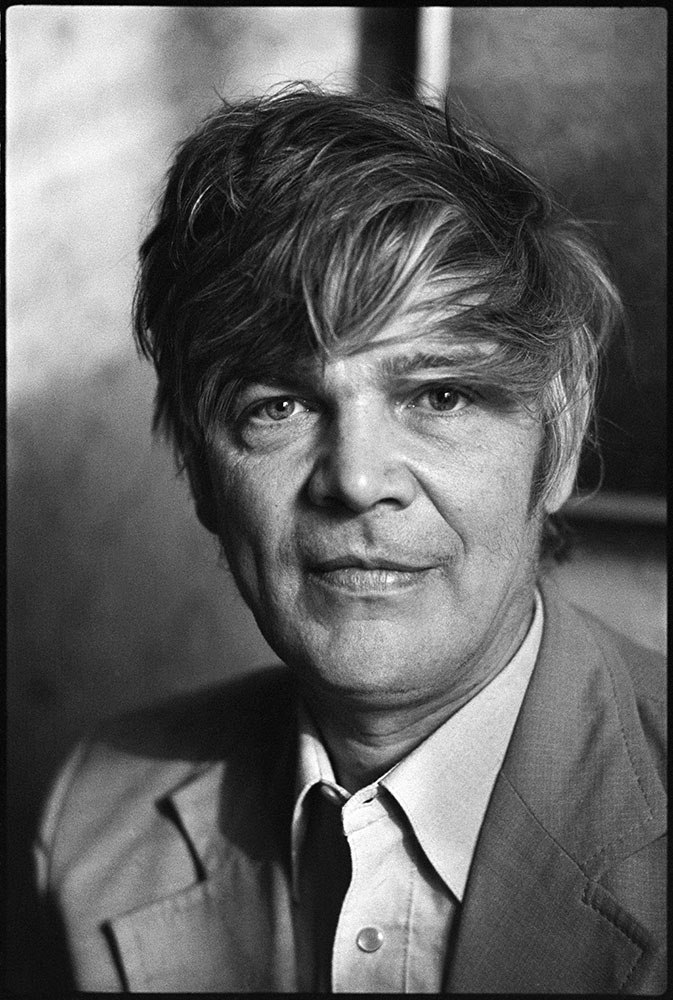

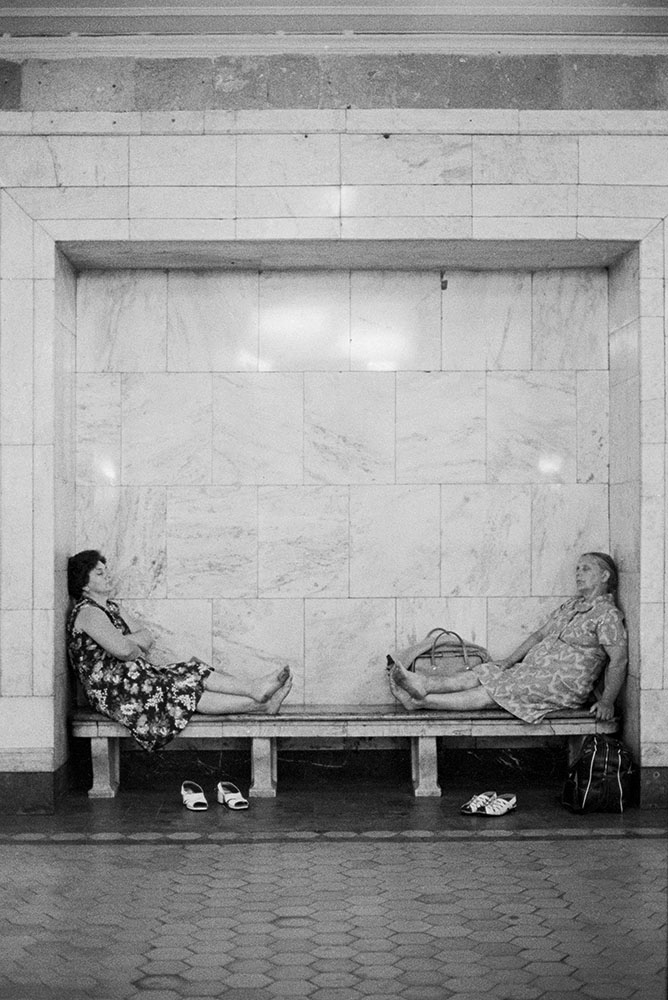

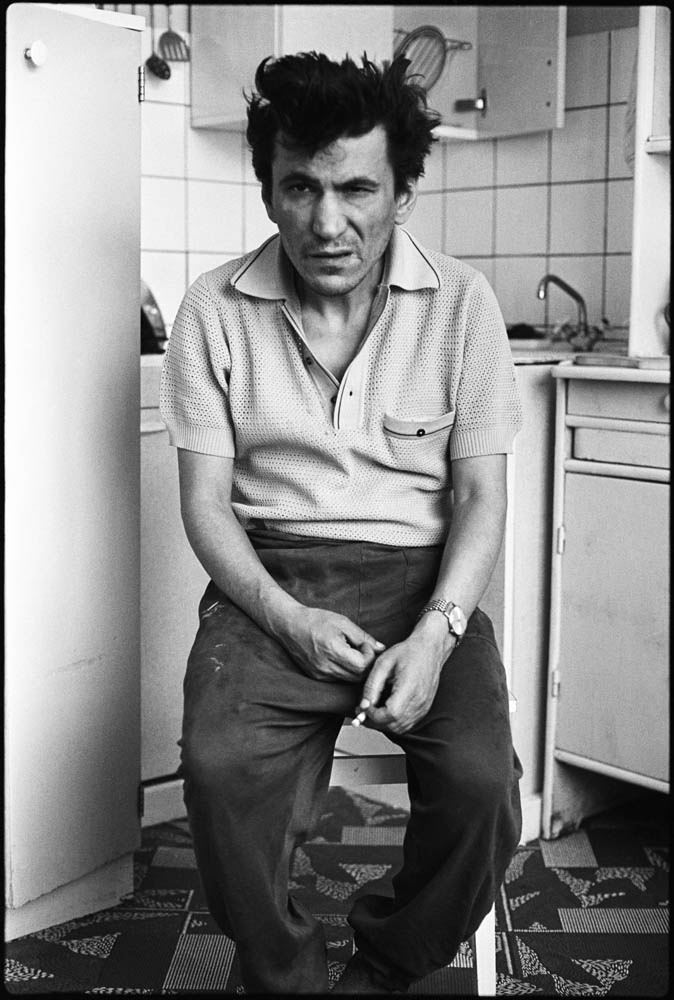

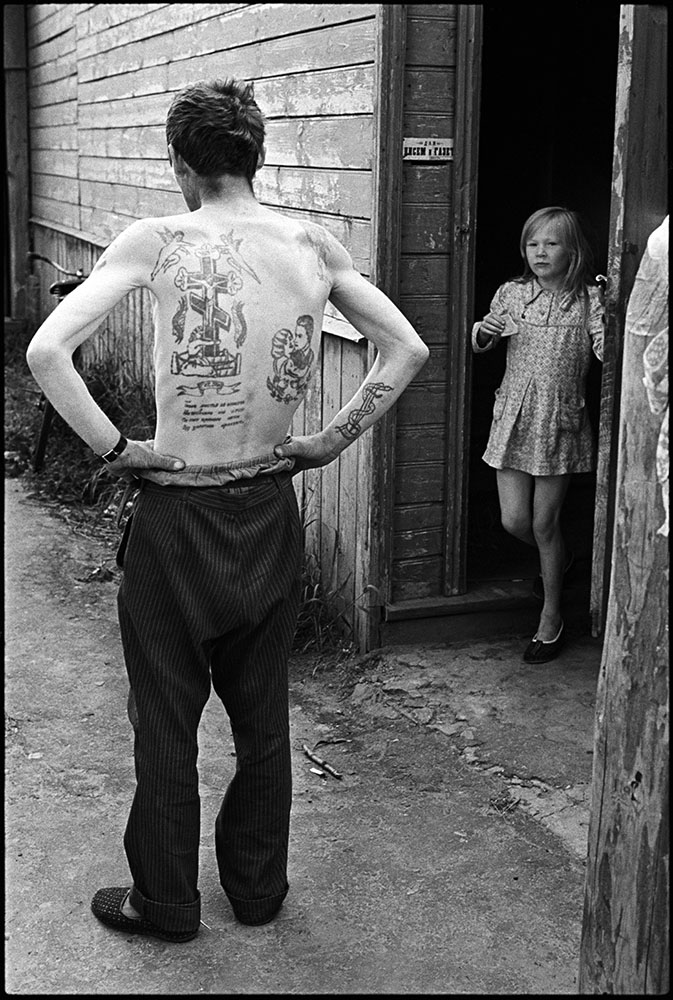

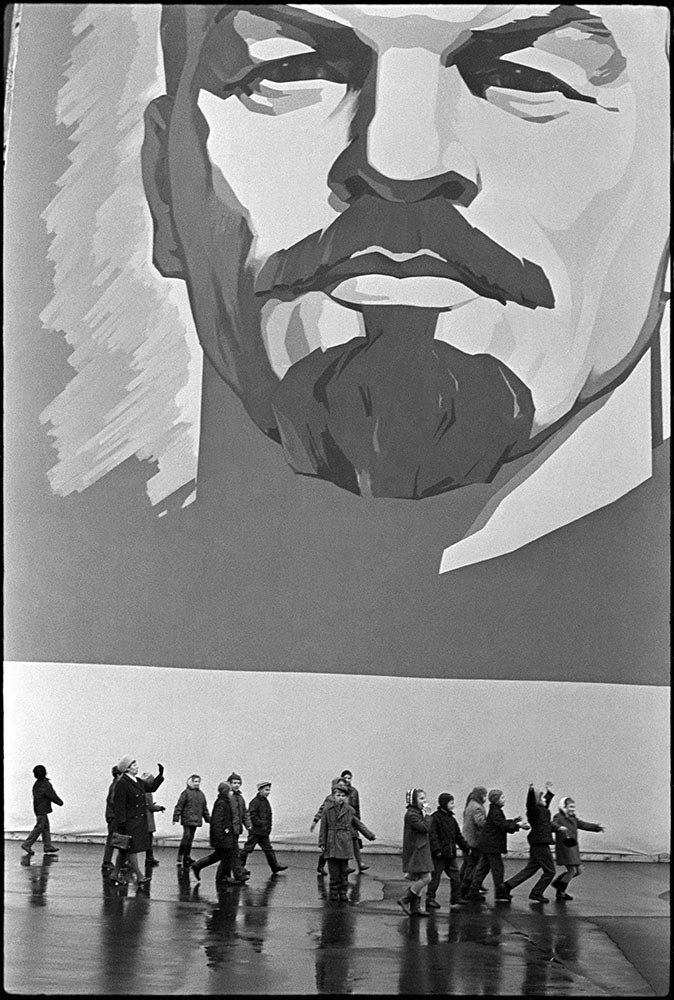

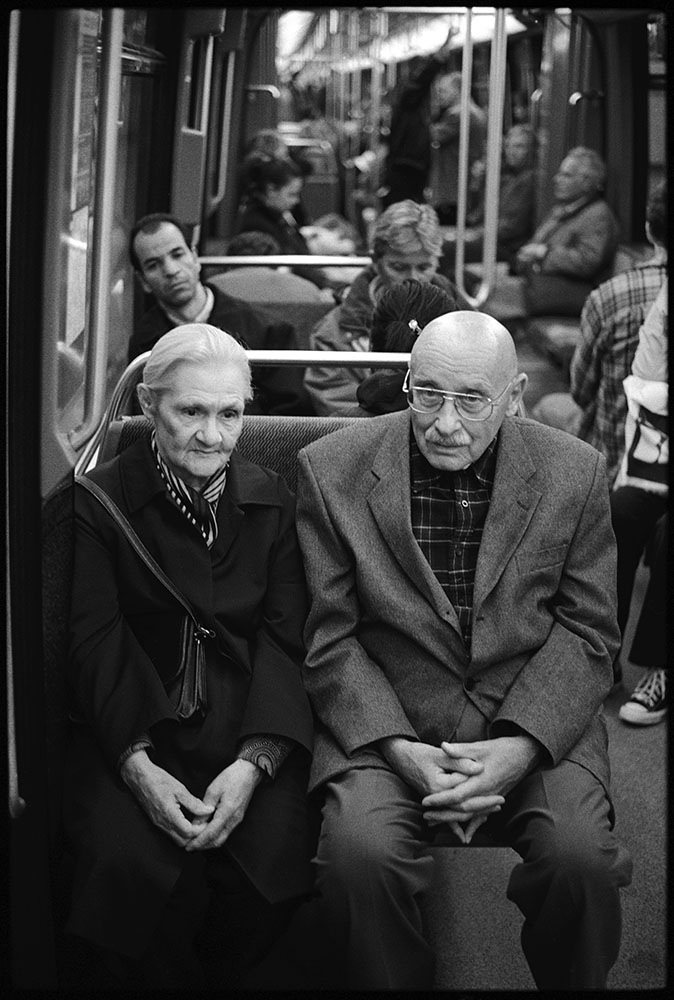

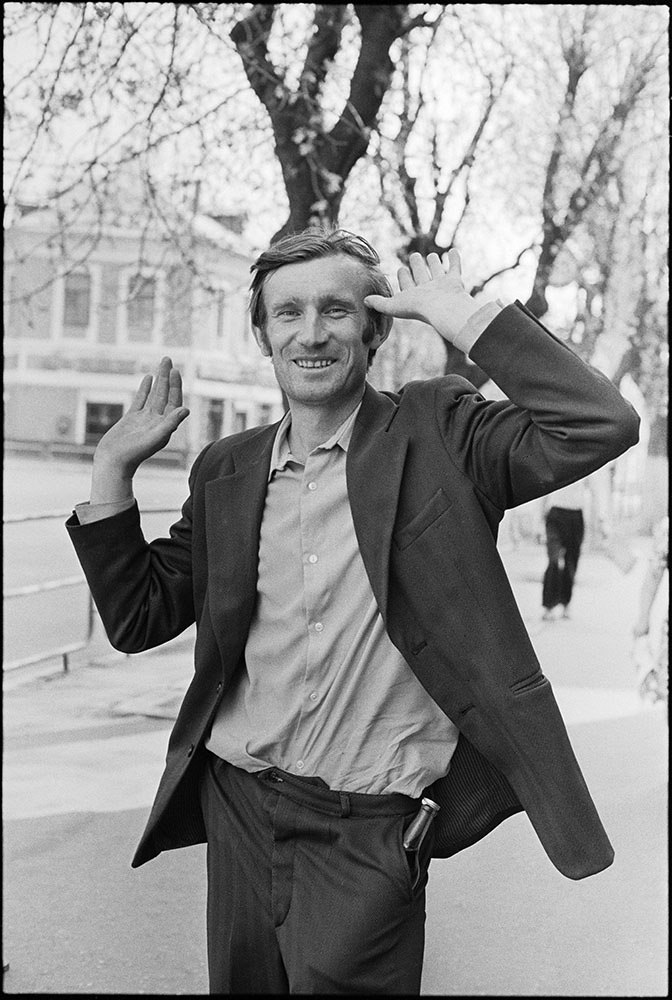

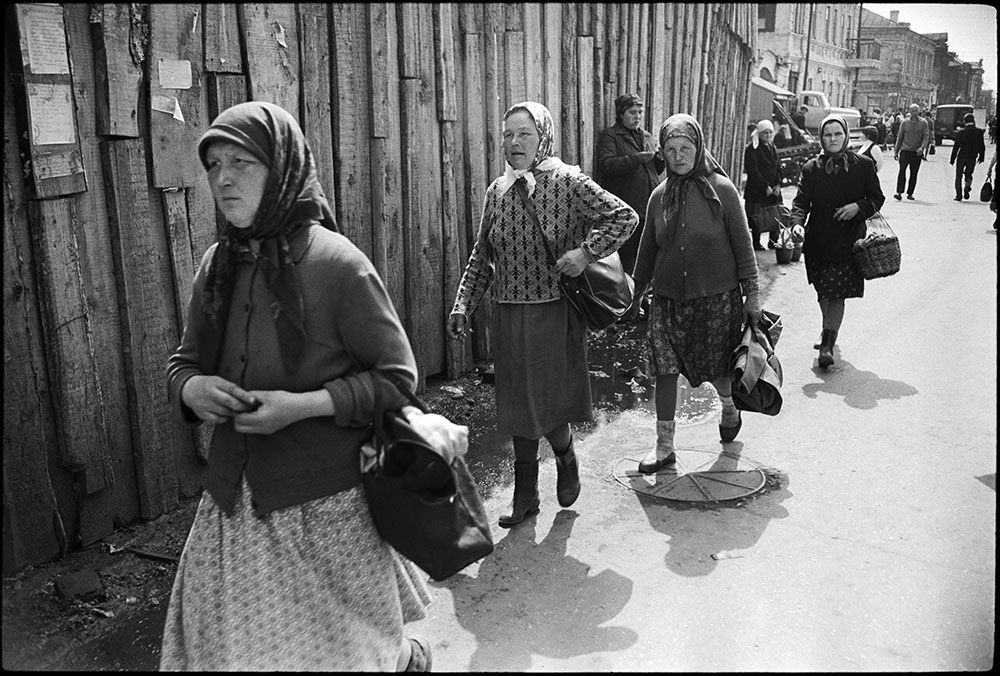

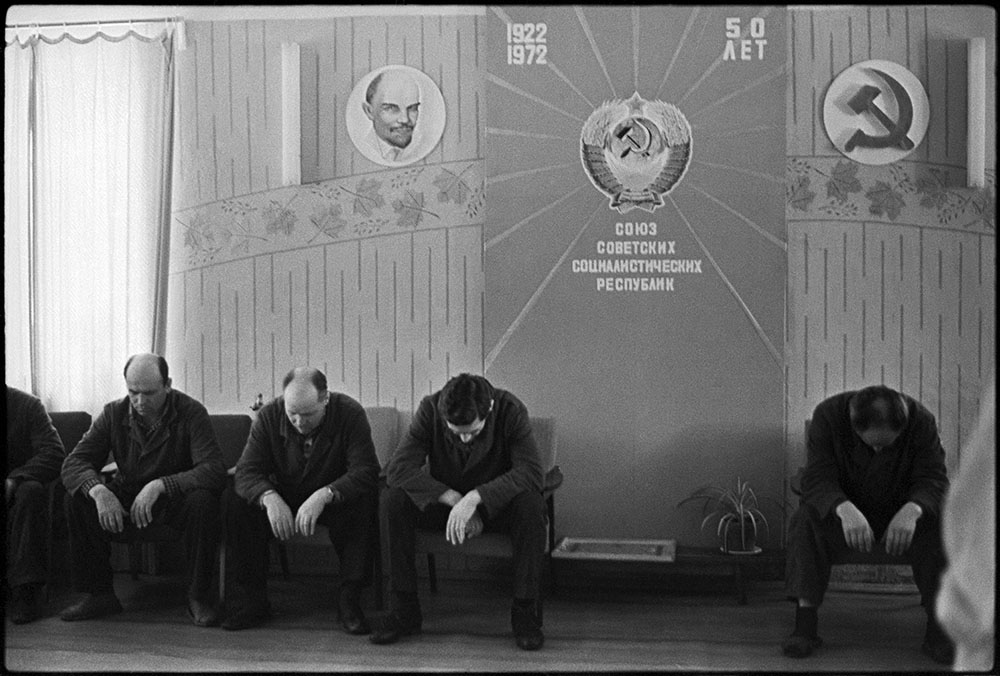

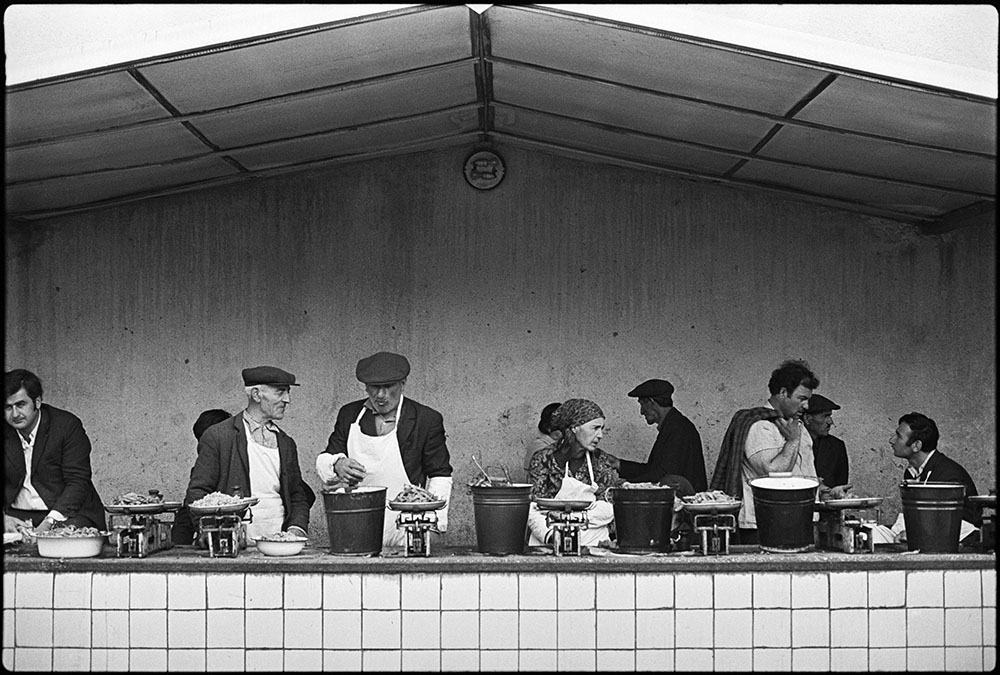

![Фото: Владимир Сычёв]()

Фото: Владимир Сычёв

Ничего не знаю про моду, не умею, никогда не видел. «Ну, все понятно… Если ничего не выйдет, это не страшно, нам главное от Хельмута отбиться… Я вам даю главную директрису, Франсин Киссан (Которая там сделала карьеру, начав телефонисткой)». А начинали с того, что, если ничего не выйдет, то это не страшно.

Пошли мы с этой Франсин на показ, садимся у подиума, она говорит: «Это не снимай, это не надо, а это снимай». Значит, Нину Риччи мы сняли, и на следующее утро встречаемся в VOGUE, я сдаю пленки в проявку, мы опять идем на съемку, работаем там, днем заходим снова в редакцию, там была хорошая столовая, где мы обедали. Потом снова на съемки. Во вторник я сдаю отснятые пленки… Идем обедать, но мне не дают доесть обед, – срочно к директору! Ну, я поднимаюсь, он там на втором этаже. Захожу… Он мне говорит: «Ты знаешь, проявили твои пленки, все в отпаде! Мы тебе предлагаем контракт». А еще даже съемки не закончились! Моя первая публикация в VOGUE была 40 страниц.

– О, прекрасная история! Расскажи, значит, про славу. Тебя узнали…

– …везде! Совершенно верно! Главные редактора лучших журналов мира.

– И в России?

– Нет, в России я был неизвестен. Там слава была у Гарика Пинхасова, который сейчас в Париже живет. Он мне рассказывал, что, когда он учился во ВГИКе (на оператора, кажется), то они студентами книжку мою париматчевскую под столом смотрели.

– Это же была, как сейчас говорят про хавчик, запрещенка.

– Конечно! Антисоветчина. В 80-м вся пресса мира обо мне напечатала, что вот есть такой. Я получил выход на лучшие журналы мира. Я звонил с улицы, секретарше – и меня ждал главный редактор… После той моей съемки для французского VOGUE в 81-м американский VOGUE делает впервые рекламную съемку с подиума. Не в студии! А вот так репортажем!

Если вам Беслан не надо, то, о чем дальше говорить?

– И все-таки, как ты попал в Paris Match, с которого все началось? С улицы?

– Я тебе скажу такую вещь. Когда я приехал в эмиграцию, в Вену, то подал заявку на американскую визу. Неизвестно было, когда мне ее дадут. Я тогда думал только про Америку! Мне казалось, что во Франции мне делать нечего. Во Францию я заехал случайно… В Вене я пробыл с октября 1979-го по конец января 1980-го. Советские танки входят в Афганистан, я бегаю по венским редакциям – вот у меня съемка, Советская Армия, солдатики! Мне негативы мои и фото были привезены в Вену, одним дипломатом, бельгийским – сейчас я могу это сказать. И вот я в Вене обежал все журналы. Никому мои фотографии даром были не нужны. Даже даром! А потом, когда Paris Match и Stern меня напечатал, те же самые венские журналы заплатили хорошие деньги агентству, чтобы получить мои фотографии. Те же самые которые я готов был отдать им даром. Вот тебе уровень журнализма…

Во Францию я тогда поехал случайно. Такие какие-то мелкие случайности, они и сделали мою судьбу!

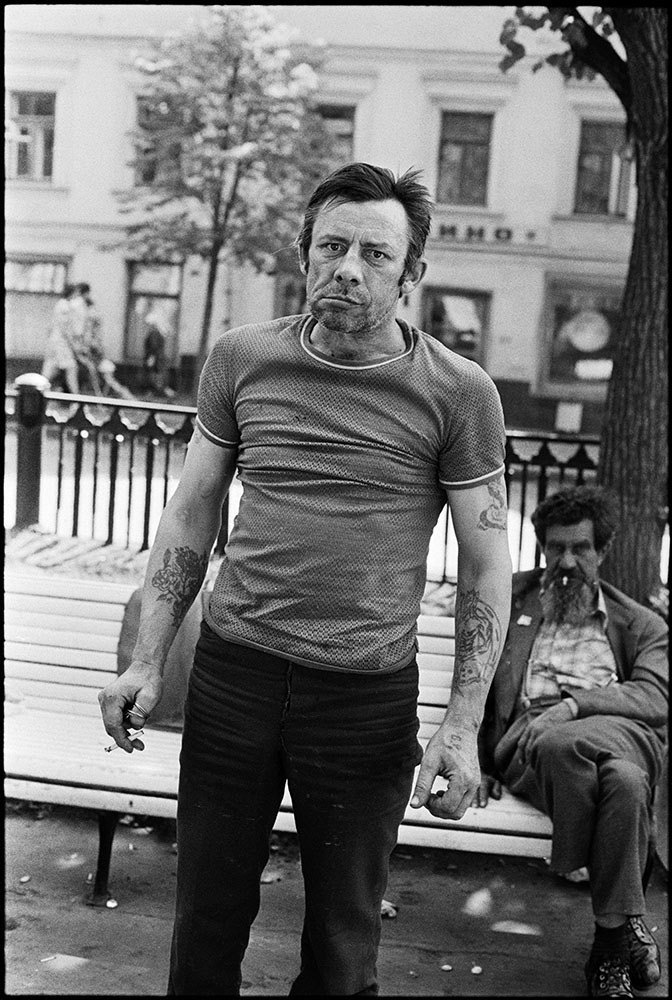

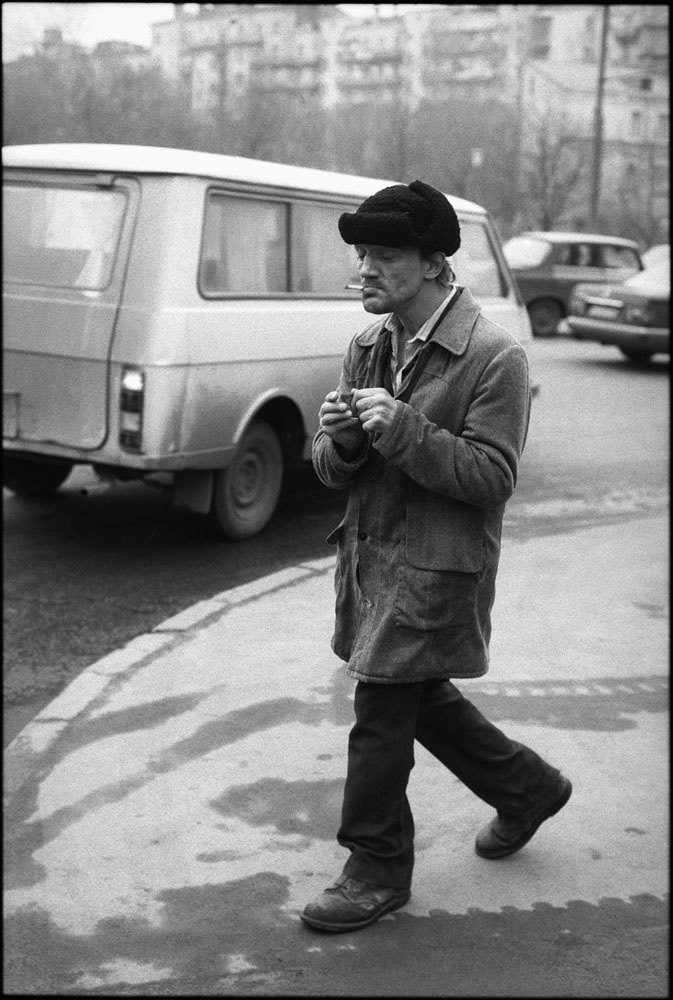

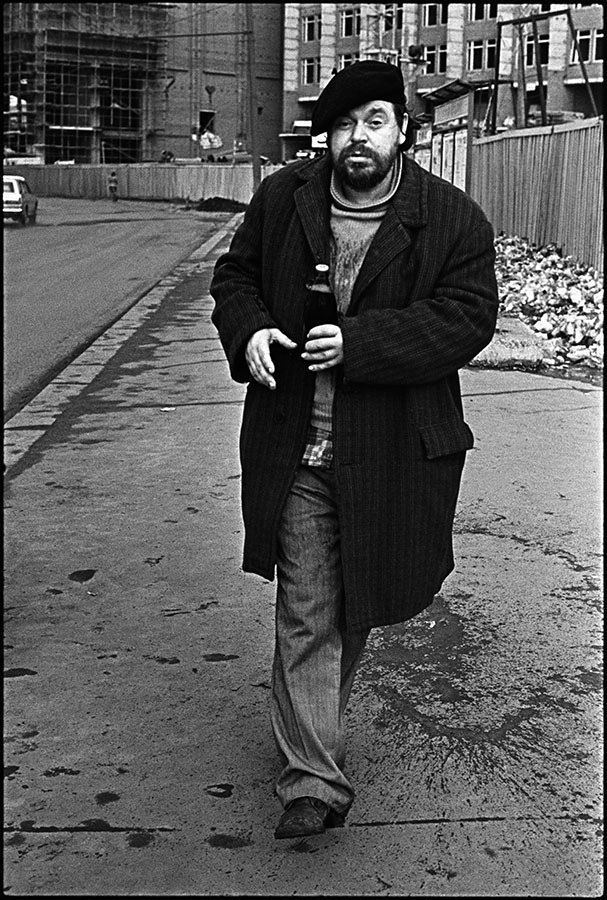

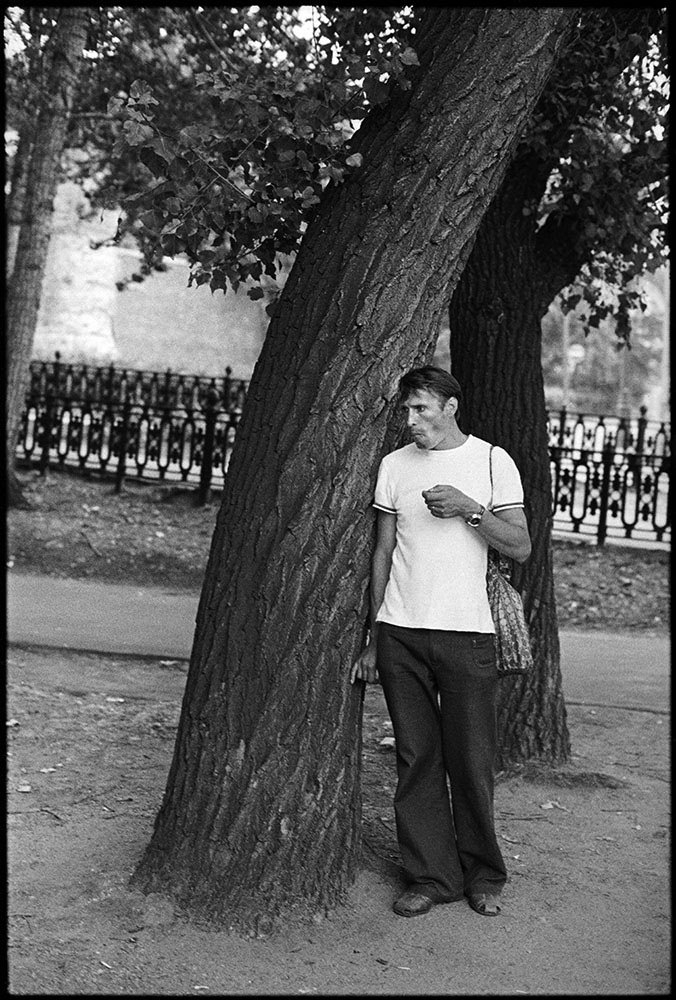

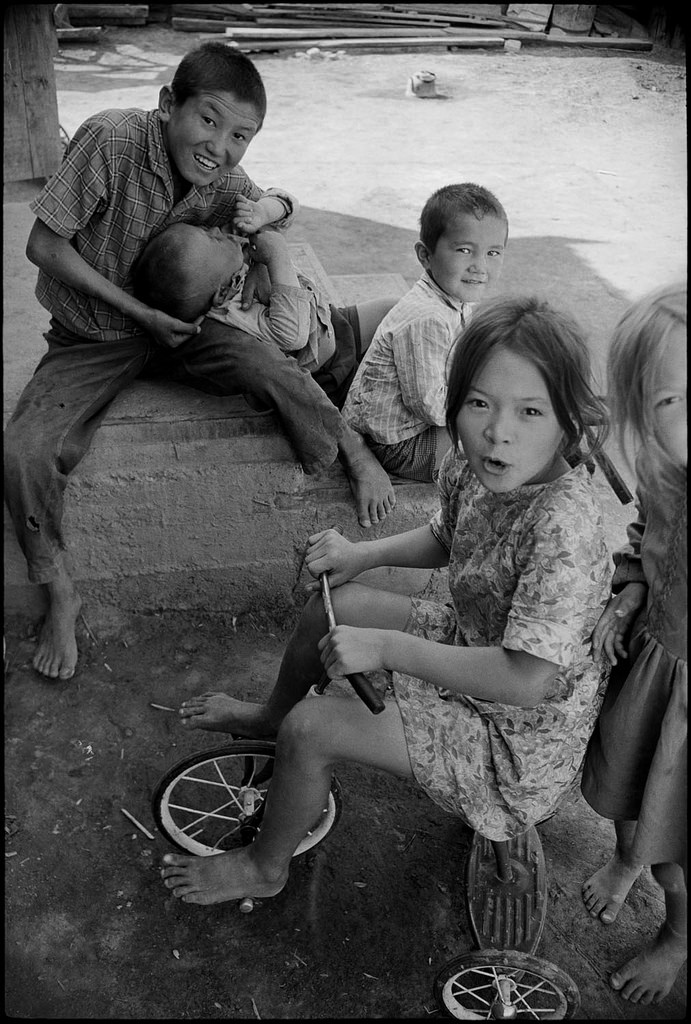

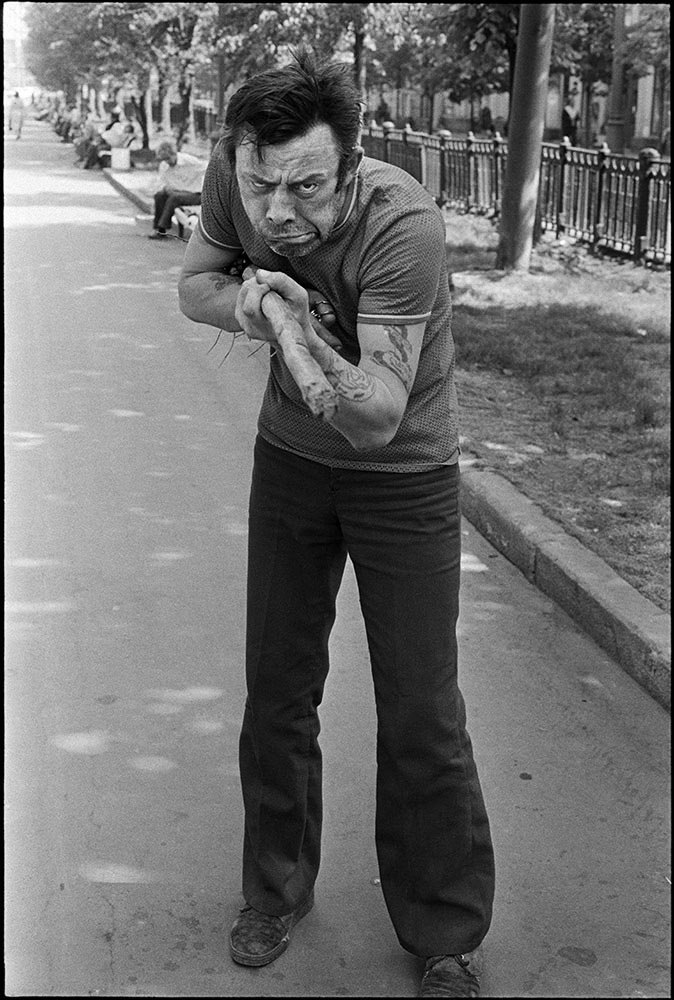

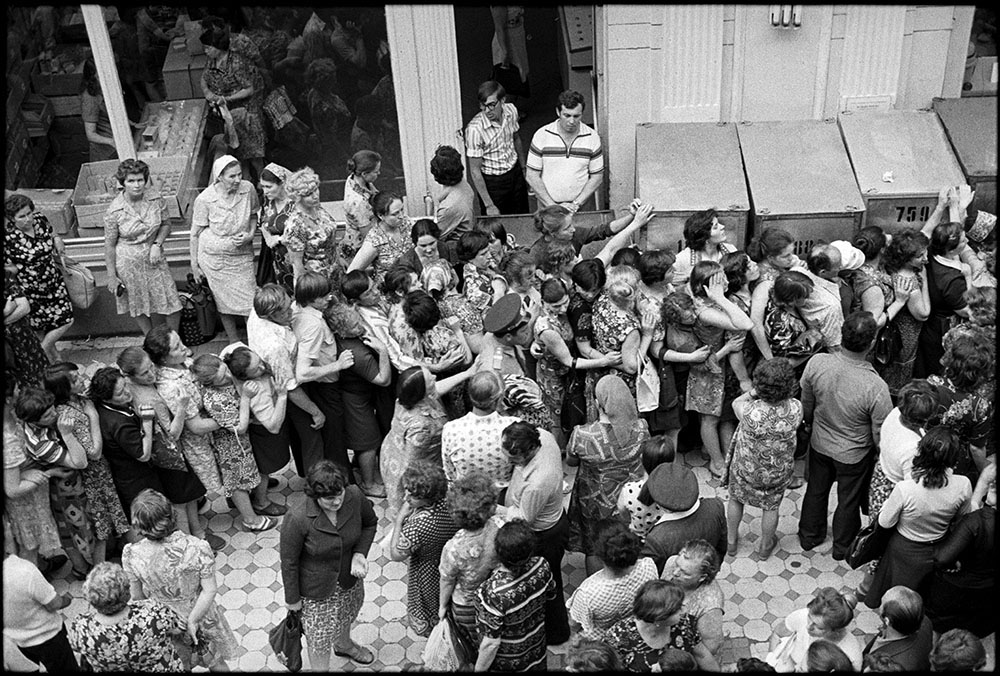

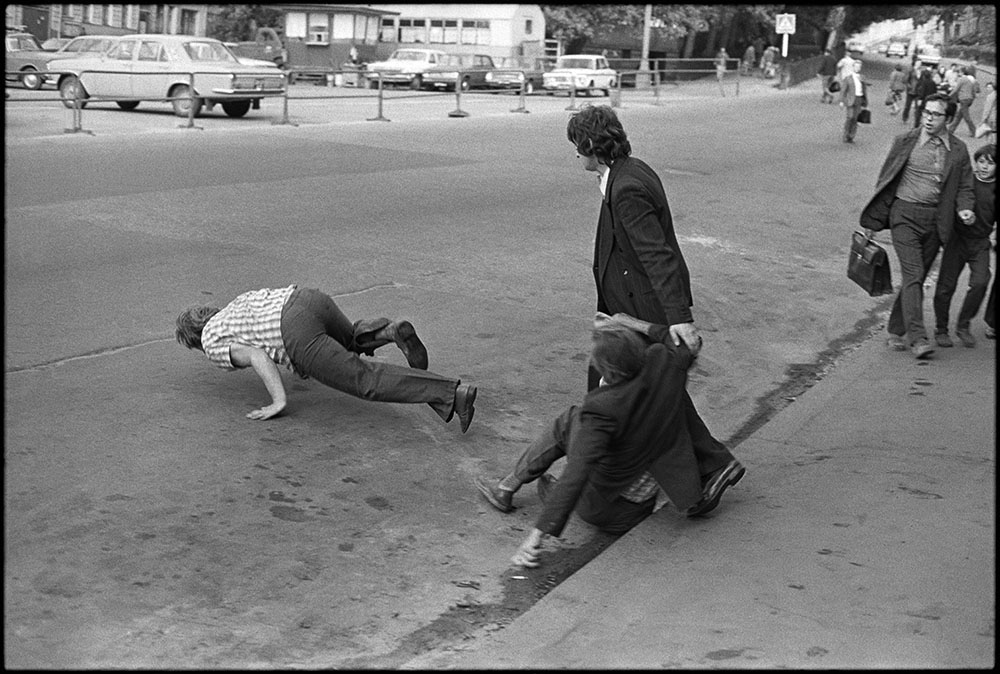

![Фото: Владимир Сычёв]()

Фото: Владимир Сычёв

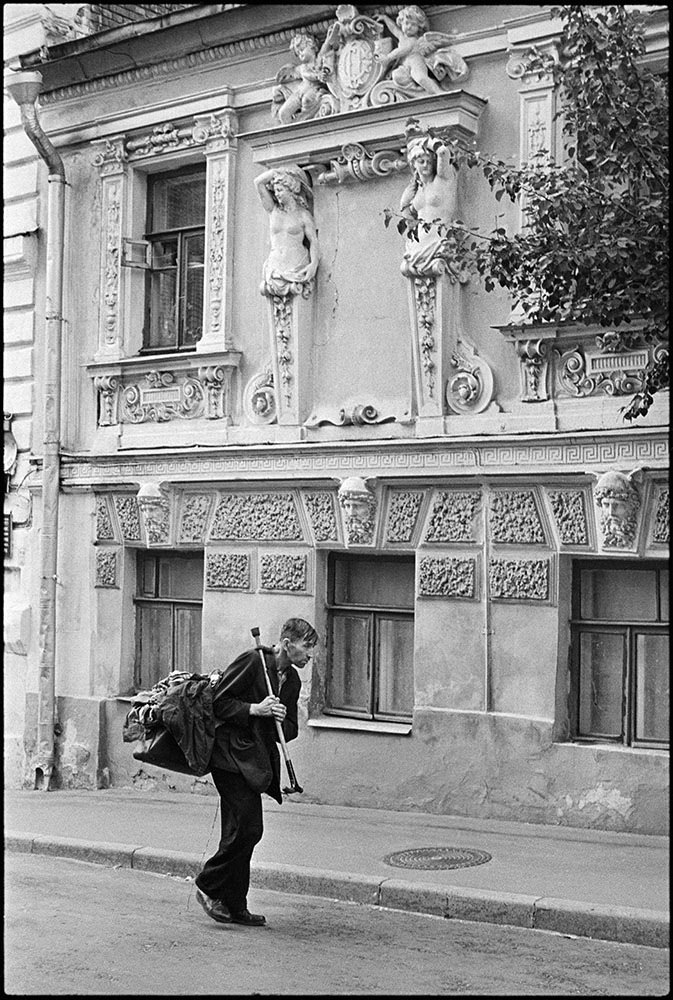

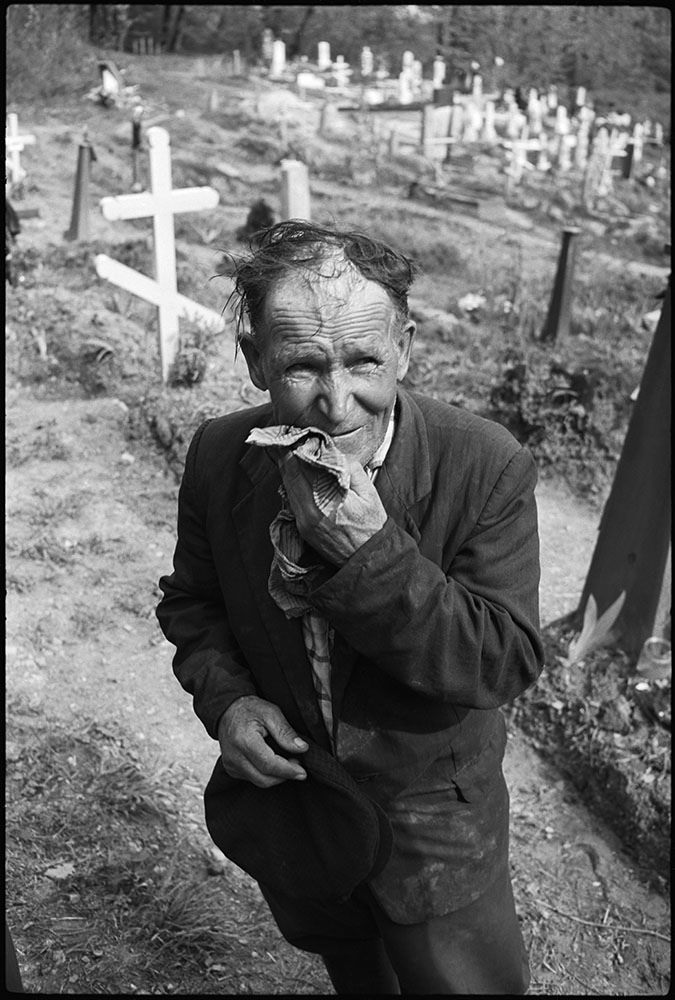

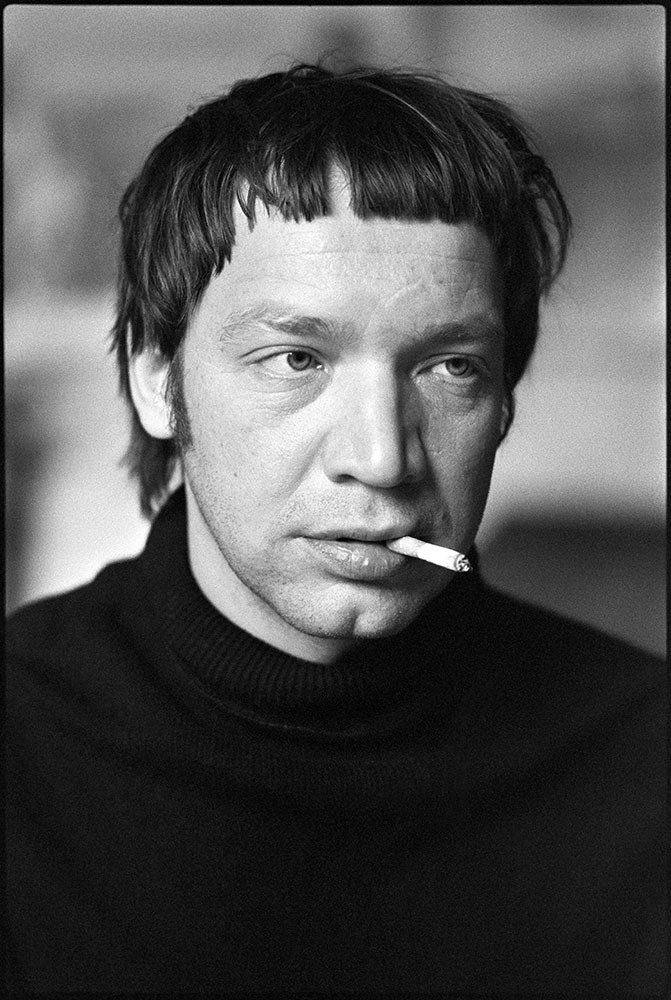

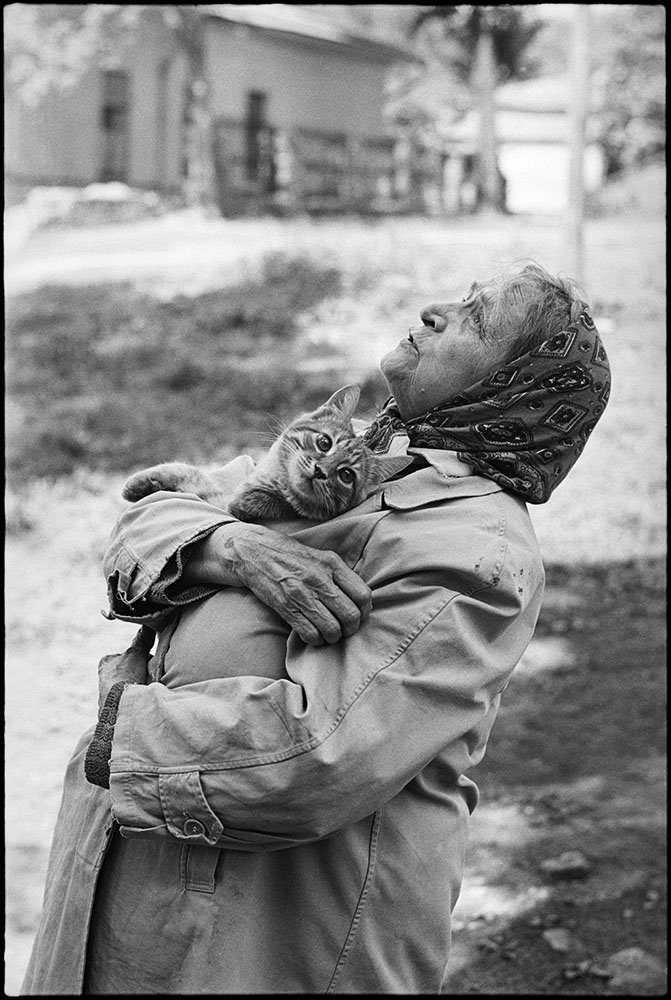

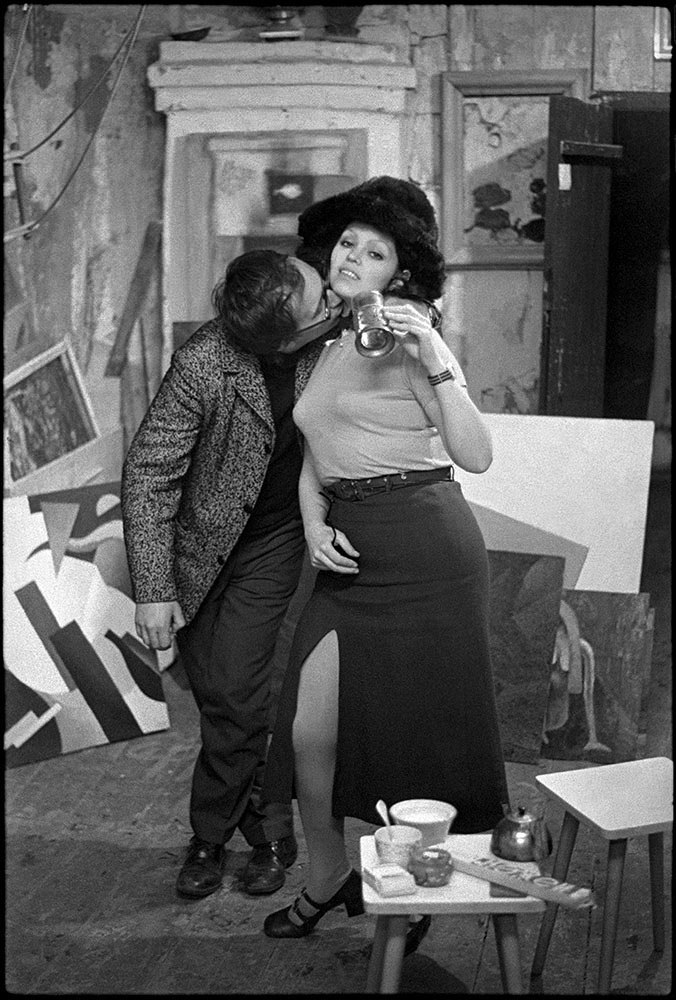

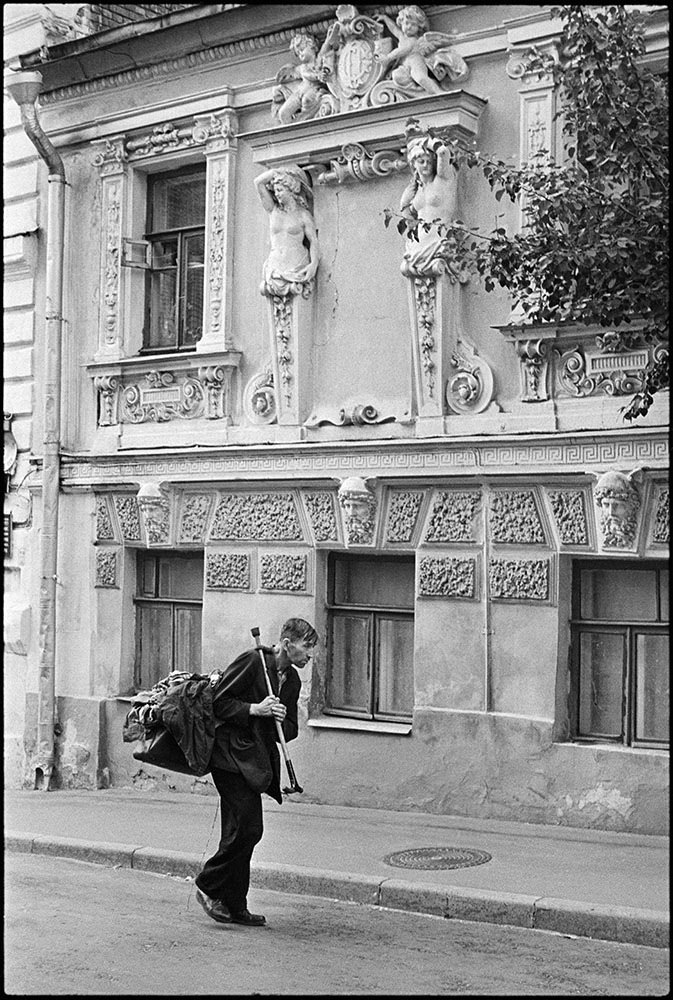

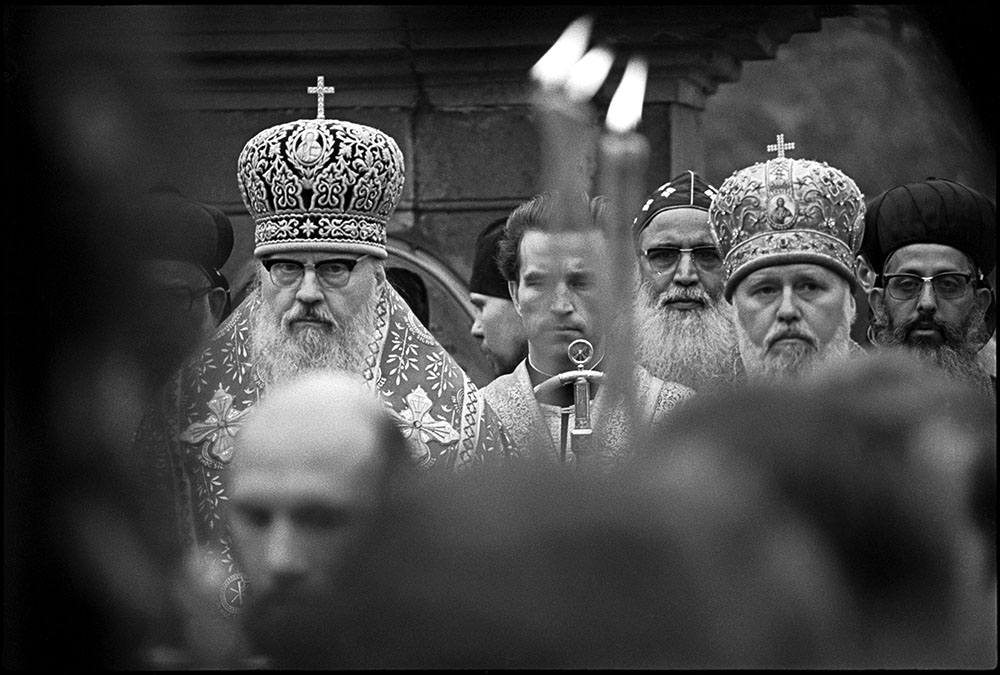

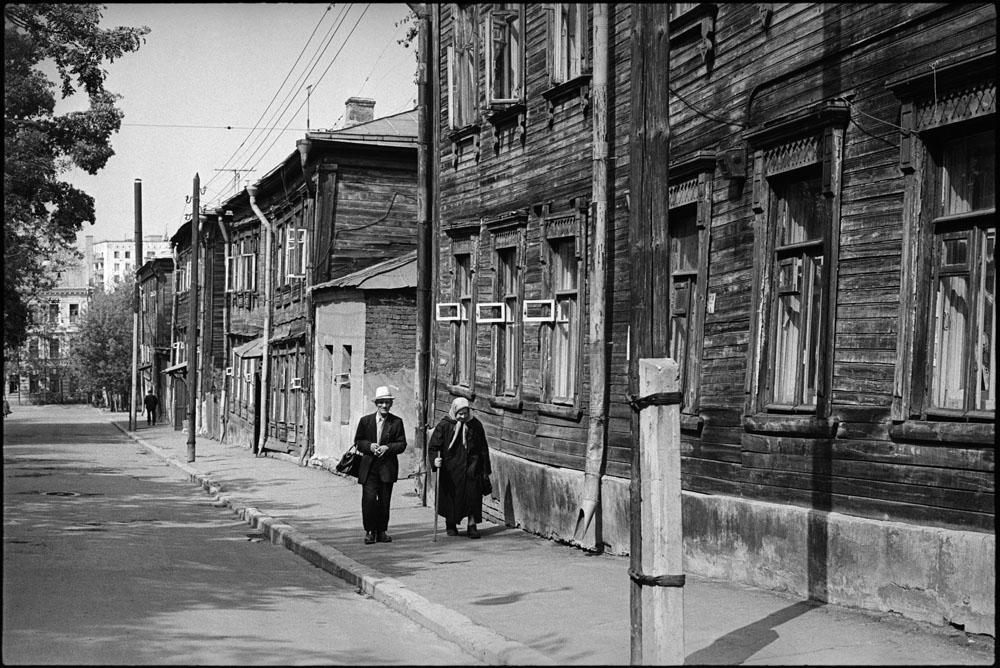

![Фото: Владимир Сычёв]()

Фото: Владимир Сычёв

–Ты веришь в случайности?

– Нет, я вижу, что незаметные случайности, они-то и есть самые главные явления в жизни. А сначала они выглядят маленькими и незначительными. Меня в Париж пригласили дипломаты, которые в Москве ходили на выставки, я же их организовывал. Они же вывезли на Запад всю мою коллекцию картин, штук 300.

– Это подарки знакомых художников?

– Подарки, да, но что-то я и покупал. Но тогда цены были другие! Ты приезжай, говорят, к нам! Тем более мне надо было забрать свои картины в Париже и привезти их в Вену, откуда я собирался улетать в Штаты.

– А как картины вывозили, диппочтой?

– Они, когда заканчивали командировку и уезжали из Москвы, им подгоняли большой грузовик, а туда хоть слона грузи, пожалуйста… И вот я еду со всей семьей из Вены в Париж, на поезде, с абсолютной уверенностью, что я вернусь в Вену там дождусь отъезда в Штаты на ПМЖ. В Париже я позвонил в агентство СИПА, телефон директора дал мне еще в Москве один кинодокументалист, он знал этого турка, его имя Сипа. Сходи, говорит он мне, к нему и покажи свои фото.

Я приезжаю, показываю фото, и сразу на «ура» все идет, мгновенно! Я слышал про этого турка, знал, что он 360 дней в году сидит в офисе, с 8 утра до 8 вечера. Смотрит ТВ и читает всю прессу. И посылает фотографов во все точки мира, где происходит что-то интересное. Фанатик! Он посмотрел мои фото, и через 15 минут мы уже были в Paris Match. Он привез меня к двум главным фоторедакторам одного из трех крупнейших журналов мира. Потом выяснилось, что они крупнейшие в мире коллекционеры фотографий! В агентстве фанатик – и в журнале фанатики…

– И ты фанатик.

– И я фанатик! Для меня ничего не было так важно, как ехать куда-то и снимать там. Пресса была в руках фанатиков!

– Ты быстро ушел из VOGUE.

– Я ушел оттуда через три года, сам. Да я же туда и не просился. Смешно было бы даже думать, что я туда просился!

В Воге было тяжело… Большая часть съемки там студийная, а для меня белые стены студии – это ужас, и я не знал, что с ними делать. Я и сегодня не знаю!

– Значит, ты получил признание…

– Мгновенно. Мгновенно!

– Прекрасно. Вот как говорил Борис Жутовский, великий художник: «Успех короче жизни». Мощный афоризм. Ты подтверждаешь? Это так?

– Понимаешь, в чем дело… Успех действительно короче жизни. Есть люди, которые бегают за успехом… А я за успехом никогда не бегал. Серьезно говорю! Потому что я фотографировал раньше – и сейчас тоже – для себя. Мне нравится фотография. И я занимаюсь любимым делом. А когда делаешь так, то об успехе особо не думаешь. Я знаю массу фотографов, которые только и следят за своими публикациями. Страницы выдирают из журналов. А мне это всё равно!

После смерти принцессы Дианы вся мировая пресса поменялась очень сильно

– Ты ушел из прессы при всех своих успехах. Что так?

– Я ушел, и вот почему. В конце 90-х вся французская пресса была скуплена двумя военными группировками. И пресса сразу изменилась! Раньше, бывало, я звоню в ПМ, говорю: еду туда-то на такие-то события. Они дают отмашку, я беру билет – и улетаю! А потом все изменилось. Вот пример того как изменилась пресса. В 2004 году захватывают в Беслане школу. Мне мои коллеги звонят утром 1 сентября из Москвы, там уже все знают, а в Париже – еще нет. Я кинулся по редакциям, говорю про Беслан. А у меня еще виза была, я был в России аккредитован как французский корреспондент и мог вылететь в тот же день. Все ответили: «Нам это не надо». Если вам Беслан не надо, то, о чем дальше говорить?

– А, так пресса везде уничтожена, не только в России.

– Полностью! Да, да! Это мировой процесс.

– В чем его смысл? Ты же думал об этом.

– Ну, военным группировкам журнализм не нужен. А для чего тогда скупают? Скажу. Для того чтобы лоббировать правительство, когда им что-то нужно. Они скупили не только большие журналы, но и все провинциальные газеты. И второе: чтоб привести к власти своего человека. Вот так они Саркози привели к власти. И это все на моих глазах происходило! До середины 90-х всё, что я предлагал, было нужно! А потом вдруг – нет.

– Хм, забавно! Было время, когда было нужно всё, что я предлагал, и заметки и книги… Вот у вас там, когда был переломный момент?

– После смерти принцессы Дианы. После этой даты пресса поменялась очень сильно…

– Значит, журнализм уничтожен везде. Но хоть что-то осталось?

– Все в интернет ушло хорошее. Западный хороший журнализм – это самиздат теперь. Вот я приехал, и первые 15 лет – ну 10 точно – такая газета, как Le Mond, раз в месяц публиковала фантастические международные анализы, которые я взахлеб читал. На четыре страницы –один сюжет! Сейчас, может быть, Mond Diplomatique такое печатает. Может быть. Если уж моему родному агентству Беслан был не нужен, то что уж говорить…

– ...Так вот выяснилось, что военным группировкам, которые скупили французские СМИ, не нужны журналисты, которые нос суют повсюду. И журнализм как таковой им не нужен – понимаешь, да? Наивные журналисты думали: «Вот, мы попали в руки миллиардеров, теперь у нас будет полная свобода передвижения!». Но вышло иначе: их так всех зажали! Хозяева начали копейки считать. И что же я последние пять лет своей службы в СМИ снимал? Что? Пресс-конференции. И первенства мира по футболу. Я их все снимал с 1982-го года по 2006-й. Все кубки мира по футболу! Но я ни одного футбольного мачта по ТВ не видел. И не собирался смотреть. Чего там смотреть? Как 22 мультимиллионера гоняют мячик? И за миллионные зарплаты мажут пенальти? Да это же все на моих глазах происходило!

– Ну да, – вставил я пару слов как человек, который не знает более скучного зрелища чем футбольный матч, – они за бабки бегают, а ты чего пялишься в экран?

– Вот! Вот именно! Потом я снимал Карпова с Каспаровым. Правда, на их первый матч я не попал – играли в Ленинграде, а я не мог туда ехать, я же был еще без паспорта. А в 86-м они в Лондон поехали, это я уже снимал, туда мне было можно. Я много с ними работал, через какое-то время я был вхож в дома обоих, они оба как-то стали мне доверять. Ну, я же печатался в лучших журналах. Я печатал эту съемку в Stern, в Paris Math, а раньше гроссмейстеры были только в шахматных журналах. Карпов любил повторять: «Любители играют на деньги, а прочие играют за деньги».

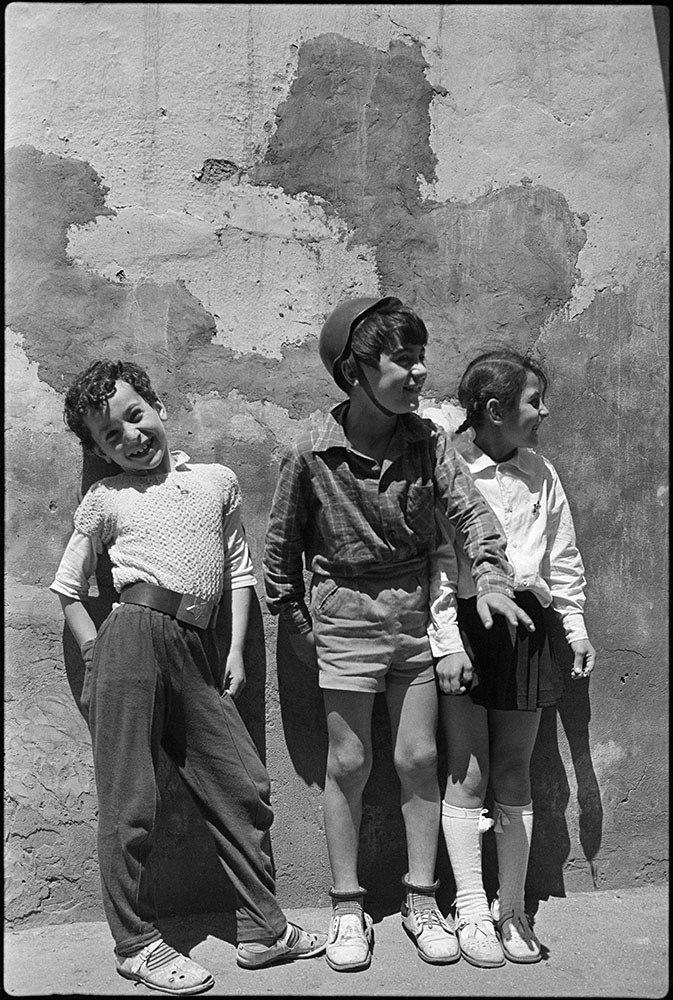

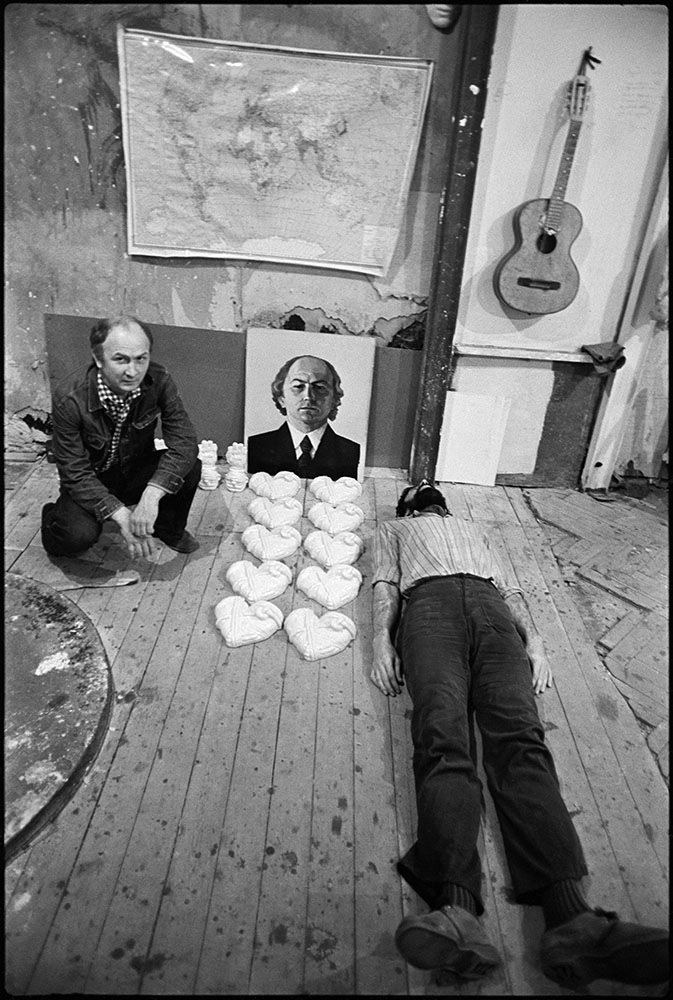

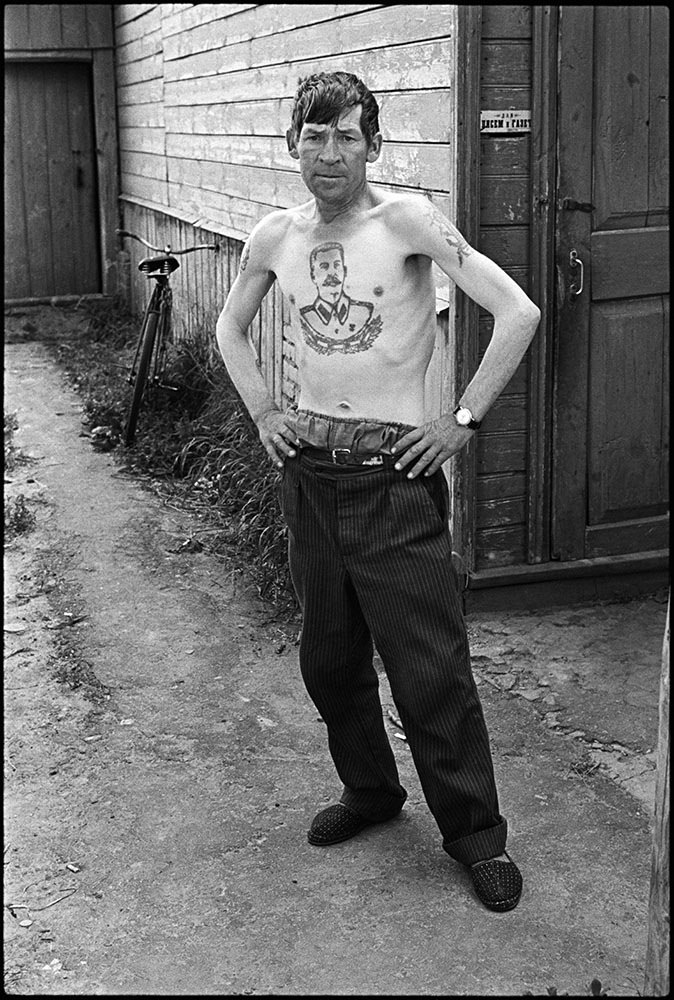

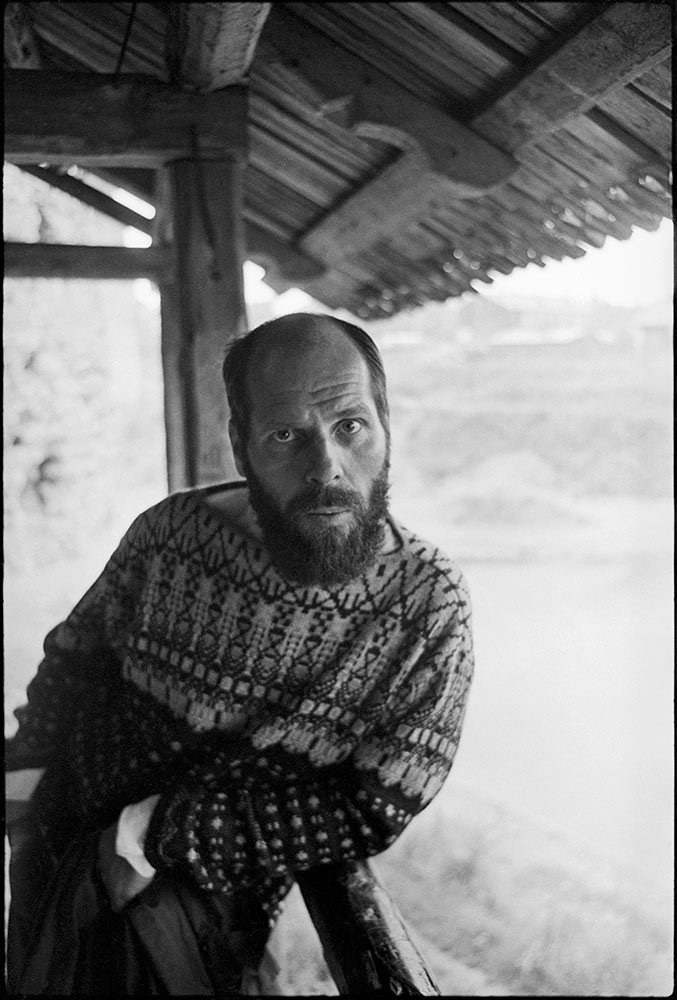

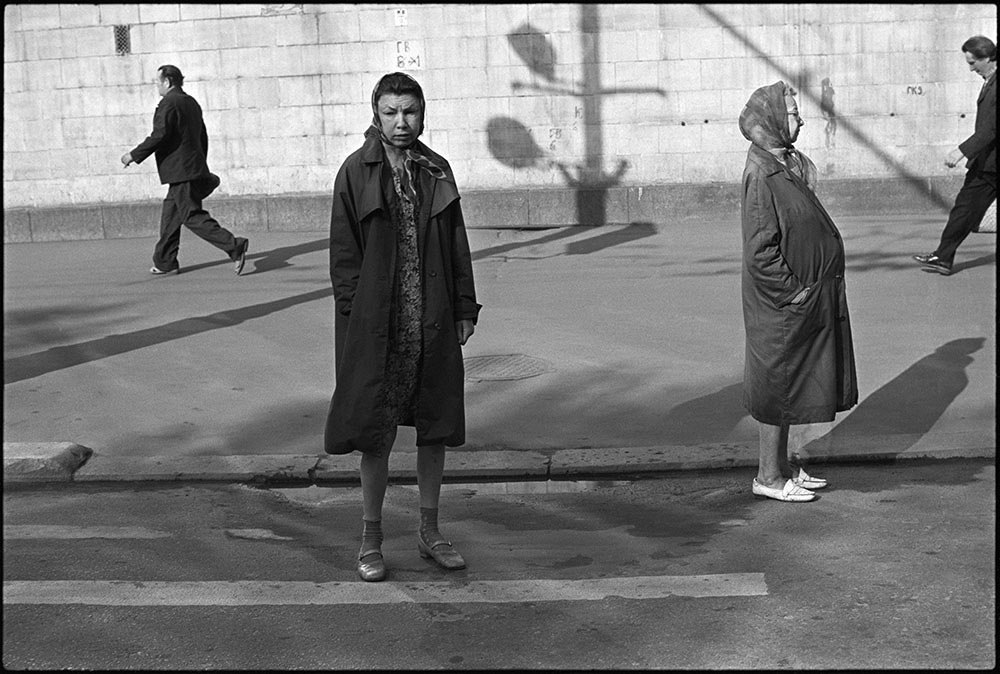

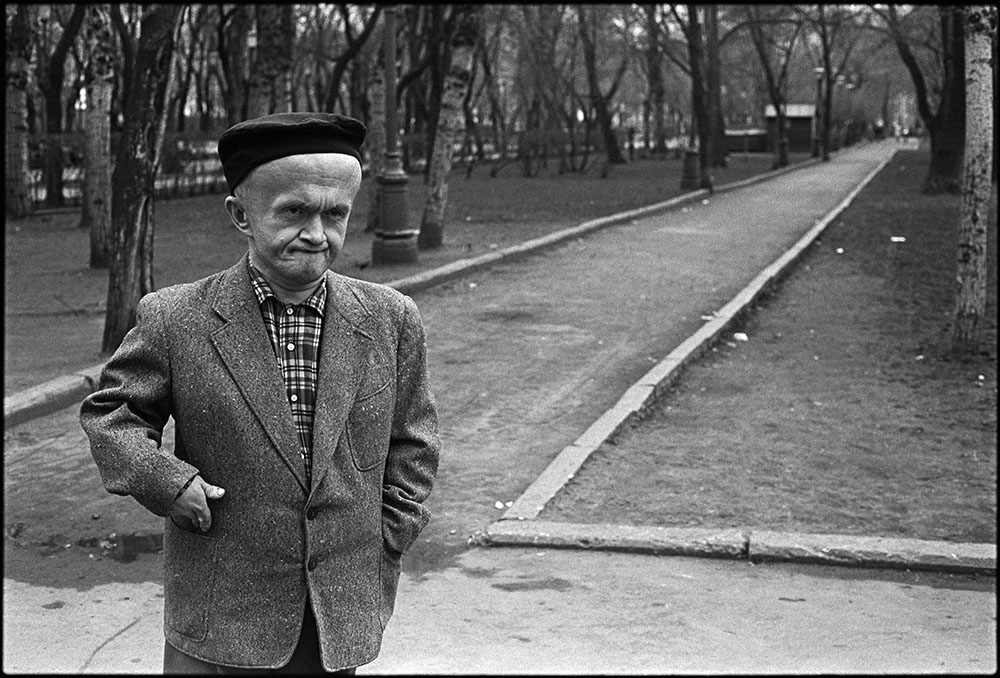

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

Вот! Я был на зарплате до конца 2010 года. И был обязан снимать всё, что агентство мне говорило. Уже не надо было ходить на работу: «Нужно что – звоните мне на мобильный!» А если им ничего не было нужно – ну, платили просто так. Во Франции человека нельзя было с работы выгнать, даже если он не нужен!

– А сейчас ты на пенсии, и у тебя обеспеченная старость, так?

– Моя пенсия, конечно, больше русской, но все равно не хватает. Кому хватает на жизнь? Денег не хватает даже Ротшильдам!

Журналисты, которые пишут о звездах, они – «звезды прессы». А что исчезло, так это понятие журнализма

– Какая с тобой случилась метаморфоза? Ты был классиком, а стал простым человеком.

– Сейчас я самый обычный человек. А классиком я и не был, я был звездой.

– Ну, тоже неплохо. А сейчас исчезло понятие «звезда прессы»?

– Нет, оно еще есть. Журналисты, которые пишут о звездах, они – «звезды прессы». А что исчезло, так это понятие журнализма. К тому же фотографы, они всегда были в тени. Кто их знал? Ну, сотрудники редакции, ну, коллеги.

– Но были же какие-то звездные моменты у тебя? Расскажи про них.

– Был проект, на который два американца нашли спонсоров. Они придумали серию фотоальбомов, и первый был такой: «Один день из жизни Австралии». Меня пригласили. Для участия в проекте были выбраны сто лучших фотографов мира. А у меня тогда гражданства не было. Прихожу я за визой в посольство, со своим паспортом беженца. Мне там говорят: «С таким паспортом мы вам визу не дадим». Я сказал об этом организаторам, они нажали на кого надо, и мне сам посол Австралии позвонил: «Придите, получите!». Я поехал… После, в 85-м или 86-м, эти же люди организовали «Один день из жизни Америки». Я туда был тоже приглашен. Там было смешно. В Австралии я снял очень хорошие кадры, которые не попали в книжку, то там… Там проблема номер один – это пожары лесные! Я попал на такой пожар и снял пожарных за работой. Но эти фотки в книгу почему-то не попали!

В Советский Союз меня не имели права послать по закону, раз я беженец

А по второму альбому мне поручили снять репортаж про воссоединение рок-группы, которая 20 лет не собиралась, не играла. Ну, кому это интересно? Мне отвечали: «Ты не понимаешь, ты не живешь в Америке! Это суперсобытие!» Ладно, я им снял то, что они хотели. Но и еще кое-что я снял в Нью-Йорке тогда. Снял я своих старых друзей, Комара и Меламида, они как раз отмечали там 1 Мая, в огромной дискотеке – кажется, это был «Палладиум». Там были плакаты, лозунги, «Да здравствует социализм в Америке!», они там организовали Ленина в гробу. Я снял это! И еще снял я бездомного, который лежал под витриной книжного магазина, а в ней реклама книжки «Триумф политики». Так вот в книгу вошли фотографии, которые я сделал для себя: Комар с Меламидом и эта с витриной, под которой лежит нищий.

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

– Давай еще про свою мощную славу расскажи, я люблю такое!

– Вот слушай. Такой мужик, Рик Каплан, он работал в ABC начальником информации. Так его Тед Тернер пригласил в CNN начальником по информации же.

– Ага! Тебе дать видеокамеру, ты б снимал и для ТВ, для того же CNN.

– Не, не, это не мое, я только фотограф. Так вот это Каплан однажды дает интервью журналу Vanity Fair и рассказывает, что он, уезжая из прежнего офиса в новый, взял три вещи: кресло какой-то знаменитости, картину хорошего художника (фамилии этих двух я не помню) и фотографию, которую снял я. Потому что, говорит, это лучшее, что есть в фотожурнализме. А этот Каплан – он друг Клинтона, тот у него на плече плакал, когда переживал из-за проблем с праймериз. Каплан был первый человек, кто нанял на работу Хилари. Короче, они были не разлей вода друзья. И вот кто-то в агентстве увидел эту фразу, и меня тут же снарядили в командировку в Атланту, где штаб-квартира CNN. Я туда приехал, познакомился с этим Капланом, он меня попросил фото подписать. Уже у него был отпечаток, это из «Одного дня из жизни Америки». Потом был «Один день из жизни Испании». И сразу после этого – тот же проект в СССР. Это конец 80-х. Я еще был без гражданства, политический беженец, паспорт я получил в декабре 1989, сразу после истории с Берлинской стеной. В Советский Союз меня не имели права послать по закону, раз я беженец.

За 4 года до выборов Саркози я говорил, что это – будущий президент, и надо мной французы смеялись!

– Экие у тебя славные этапы карьеры! Какие успехи!

– Нет, нет. Многие рассматривают этапы карьеры, оценивают их – победы там у них или поражения. Я никогда это не рассматривал так! Никогда! Потому что мне нравится фотография. Кому-то нравится он сам на фоне чего-то, а у меня иначе, мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне всегда интересны простые люди. Лучшие фотографии – это такие, на которых неизвестные мне люди. Это фото, которые я сделал просто проходя мимо.

– И вот, значит, ты звездил, звездил, а в 1995-1997 все кончилось. Так?

– Да! Пресса закончилась! Я ж говорю – скупили.

– Это во Франции. А что остальные страны?

– В остальных, думаю, это еще раньше случилось.

– В чем все же смысл этого процесса?

– Не знаю, как у других, но про Францию я точно знаю. С прессы ее хозяева имеют три копейки по сравнению с продажей оружия. Зачем им это? А когда нужно в правительстве что-то лоббировать, вся пресса будет трубить об одном и том же. Об их интересах! И, когда нужно привести к власти нужного человека. Все на моих глазах происходило… За 4 года до выборов Саркози я говорил, что это – будущий президент, и надо мной французы смеялись! Помню, был один политик, который сказал, что в сборной Франции слишком много черных, так его сразу выкинули из политики, имя его исчезло, забылось. А Саркози такие заявления делал чуть ли каждый день, но оставался на первых страницах газет и журналов. Он даже говорил: мы будем их всех «Каршером» чистить, иммигрантов, – промышленным пылесосом то есть. Да никому бы этого не простили! Только Саркози…

Так Володя закольцевал тему, весьма больную для него – уничтожение французской прессы. Военными группами, которые лоббируют свои интересы. Проклятые деньги, все беды от них! Впрочем, 15 лет успеха, признания, денег, славы – это уже немало! Особенно для эмигранта… Эх, не всем удается стать классиком в новой стране. Сычев, по сути, баловень судьбы.

Владимир Сычёв интересен не только тем, что он великий фотограф, знаток ремесла, который выдал мне множество секретов (об этом будет речь позже, в свое время) – он еще и прекрасный рассказчик. Его истории некоторым кажутся фантастическими, но все они прекрасны! Володя много думал о важных мировых сенсациях и упорно пытался собрать доказательства своих версий по всему миру, он человек увлеченный и въедливый, у него свой взгляд на разное, и пытливый ум. Мне кажется, и вы тоже порадуетесь, вникая в эти рассказы.

Итак, поехали.

– Помню, был я в Венеции, на G7, в 1986-м, кажется. Ездил я туда с Миттераном в качестве французского фотографа. Ну, работаю… На третий день подходит к мне итальянец, коллега, разговорились о том о сем. Он, узнав, что я русский, вытащил из подмышки свежий номер газеты La Repubblica, ткнул пальцем в статью и, узнав, что я не читаю по-итальянски, перевел мне текст с листа на английский.

Там была прекрасная история! Я рассчитывал, что получу от кого-то заказ и сделаю на эту тему материал. После я показал тот текст в Paris Match… О чем была статья? Перескажу коротко. Значит, в Швейцарии, в частной клинике, умирает монахиня, сестра Паскуалина, известная всему католическому миру. Потому то она с была рядом папой Пием XII с 1918 года, с того времени, когда он был кардиналом в Баварии, и до самой его смерти в 50-е годы в Ватикане. Папой он был избран, как известно, в 30-е годы.

– Это тот самый Пий, про которого Сталин спрашивал: «Ну и сколько дивизий у Папы Римского? Зачем нам интересоваться его мнением?»

– Да, тот самый. А ты знаешь продолжение этой истории? Когда Сталин умер, Пий все еще был папой. И он, узнав о смерти вождя, сказал своим приближенным: «Сейчас Сталин узнает, сколько у нас дивизий!»

– Это надо отлить в граните, как говорил наш премьер в бытность свою президентом. Ну блестяще, не найду другого слова!

– Эта Паскуалина имела влияние на папу. Она была всегда при нем. Когда его избрали, он отдал ей всю администрацию Ватикана, а себе оставил только вопросы веры. Когда кардиналы просили аудиенцию у папы, то это она решала, кого принять, а кого нет, кто достоин, а кто не очень. В статье излагались эти известные католикам сведения, а главное в ней была концовка, – ради которой все это и писалось.

Так вот, поняв, что она умирает, Паскуалина позвала адвоката и еще нескольких свидетелей, чтобы раскрыть им тайну, которую она не хотела уносить в могилу. Рассказала она следующее: женщина, похороненная на севере Италии в деревне Менаджио – дочь русского царя Ольга!

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

Я хватаю за грудки этого итальянца, который мне изложил сюжет, и говорю ему, что он обязан меня свозить в эту деревню. Ну, ему так и так ехать домой, в Милан, а деревня эта от Милана в двух часах езды. Приехали мы туда, пришли на кладбище… Увидев посторонних, не местных, к нам подошла пара, муж с женой. Оказалась, что это – семья, фамилия их Даниэли, они были друзьями Ольги и после следили за ее могилой.

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

На надгробном камне было написано, по-немецки причем, что под ним лежит Ольга Николаевна, фамилия не указана, старшая дочь Николая Романова – русского царя. И даты жизни: 1895-1976.

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

Я пробыл в деревне день… Если б я знал итальянский, то остался б там на неделю. И вот Даниэли рассказали мне, через моего итальянца, что Ольга появилась в деревне в 1948 году. И вся деревня знала, что она царевна. «А в прессе про это было?» – спрашиваю. «Было». А что другие Романовы? Подавали в суд на нее, говорили, что она самозванка. И что? Суды Ольга проигрывала. Деньги платила, судебные издержки покрывала? Да. Она работала? Нет, не работала. А на что жила? Да вся деревня знала, что ее содержит Ватикан.

Дальше я начал искать информацию по теме. Смотреть: а что про это известно? Быстро нашел книжку двух английских журналистов Тома Мангольда и Энтони Саммерса, которая была издана в 1979 году. Книжка эта у меня, кстати, есть, я ее купил за 5 евро в Интернете.

В своей книге англичане написали, что в ту ночь, ночь якобы расстрела, царскую семью на поезде увезли в Пермь. Увезли их красные…

Я потом нашел одного из этих журналистов, Саммерса, говорил с ним по телефону и рассказал ему эту свою итальянскую историю. Про показания сестры Паскуалины, кстати, он узнал от меня. Я от него узнал, что эти двое полезли в английские архивы в 1978 году, тогда как раз сняли секретность с документов за 1918 год, по истечении 60 лет, а их интересовал Версальский договор. Они быстро наткнулись на телеграммы британского посла в России из Москвы. Тот сообщал, что царскую семью не расстреляли в Ипатьевском доме, а перевезли из Екатеринбурга в Пермь. Ребята стали искать дальше… Значит, так называемый расстрел имел место якобы в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. А белые вошли в город 25 июля. Колчак сразу поставил следователя...

– По фамилии Соколов, да.

– Нет, Соколов – это был уже третий следователь, и дело он получил не в 1918-м, а в 1919 году. И вот вопрос: а кто были первые два следователя и что они сказали? Первый, Наметкин, работал три месяца. Он разобрался и подал рапорт: дело простое, это был не расстрел, а инсценировка.

Вообще же вся верхушка русского общества – это были республиканцы, а не монархисты. В дневниках Троцкого – можешь проверить – было написано: «Если бы белые поставили любого царя, даже крестьянского, мы бы не продержались и двух недель». Республиканцам не нужен был живой царь! Так вот Колчак этот рапорт первого следователя положил под сукно и поставил второго следователя, по фамилии Сергеев. Тот работал еще три месяца, до конца февраля 1919-го.

Ну, дело действительно простое: для любой полиции, если нет трупа, то нет и убийства, речь может идти только об исчезновение человека. Или людей. Нам говорили, что трупы Романовых кинули в шахту и после залили кислотой. Сколько ж это надо кислоты, чтобы трупы нельзя было опознать? Нету трупа – значит, царь, по всем понятиям, жив.

Такой результат Колчака не устраивал. Он все понял и поставил своего человека – Николая Соколова. Тот тоже работал три месяца, до мая 1919-го, когда в город вошли красные. Соколов ушел с белыми, а книжку свою про расследование издал в 30-е годы. Он тоже ничего не нашел и ничего не доказал! А подогнал ответ под большевиков. Сделал «правильный» вывод.

Вот Соколов описал подвал Ипатьевского дома, написал про следы от пуль в стенах и в потолке. «Корсеты женщин были набиты бриллиантами и пули рикошетили», – знаменитый тезис. Но ведь они ехали в ссылку, зачем им там бриллианты? В книжке было написано, что в доме осталась одежда членов семьи, в которой они ходили до расстрела, и срезанные с них перед этим волосы. Но какой смысл перед расстрелом стричь и переодевать людей? Это нужно только если их собирались куда-то увезти, причем тайно, чтоб в дороге их никто не узнал!

Те англичане, два журналиста, нашли в архиве бумаги про то, что кайзер требовал женщин из царской семьи. Понимая, что царя ему не отдадут, так хоть кого-то из семьи. И вот в своей книге англичане написали, что в ту ночь, ночь якобы расстрела, царскую семью на поезде увезли в Пермь. Увезли их красные…

Дальше – 97-й год. Я в Москве, аккредитован от агентства СИПА, мне звонок из Аssosiated Рress: «Володя, нам принесли фото, датированные 1917-м годом, нам не нужно, может твое агентство заинтересуется?». Ну, давайте. Присылают ко мне человека с этими фото. Это был парень из Питера, Игорь Донской. Я у него что-то купил для агентства, там были снимки из Зимнего дворца после ухода большевиков. Ничего интересного: мебель повалена, картины сдвинуты…

Кремль после революции был набит иностранцами. В основном это были американцы

Мы сидим с Игорем, пьем чай у меня на кухне в Москве, разговариваем. Когда мы дошли до темы царя, начали же с 17-го года, я сказал, что расстрела ж не было. Игорь говорит: «Я знаю, что не было». Я подпрыгнул! Как интересно! Донской и Гелий Рябов – это одна группа – знали, что расстрела в Ипатьевском не было, но они думали, что Романовы умерли в разных городах России. Я рассказал, что на самом деле их увезли в Киев! Чтоб там отдать немцам, а уж те их доставили в Германию.

В перестройку Горби открыл архивы, и они два года были открыты. Там были, в частности, воспоминания участников «расстрела»… В них говорилось, что за две недели до «расстрела», 2 июля, в Ипатьевском доме был заменен караул, а вокруг дома построили высокий забор. Это исторический факт, он везде есть! И в документах сказано, что новый начкар говорил с Юровским на иностранном языке.

– На идише.

– Не торопись. Начкара нового фамилия Лисицын.

– Китаец. «Их сбил китайский летчик Ли Си Цын».

– Ну что ты все шутишь, я серьезно! Оказалось, что этот Лисицын на самом деле – американец Фокс. А теперь я тебе расскажу, что я к тому времени знал! Вот Ленин приехал со своими «соратниками» в двух опломбированных вагонах из Швейцарии через Германию, а Троцкий приплыл в Россию на трех пароходах, набитых американцами!

История Троцкого тоже интересна. Он не был ни при создании социал-демократической партии, ни при расколе на большевиков и меньшевиков, а объявился только в революцию 1905 года. И почему-то сразу попал в ЦК. Первую жену Троцкий бросил в ссылке с детьми, а вторая его жена – дочь банкира, который дал Ленину денег на революцию. Поэтому Лев Давидыч и имел такой вес! Ленин его называл Иудушкой, предателем и политической проституткой, но без него не мог, потому что через Троцкого шли деньги. От американских банкиров. Фамилия второй жены вроде Седова, но это она по первому мужу, а девичья ее фамилия нигде не фигурирует. Ленин был повязан… Слушай дальше!

Кремль после революции был набит иностранцами. В основном это были американцы. Вот 1919-й год, гражданская война, денег нету ни на что. И вдруг отправляется из Москвы экспедиция на Тибет во главе с Рерихом. Не странно? Кто финансировал? Американцы. Но не из Вашингтона, а из Кремля.

– А на кой им Тибет?

– Тогда была повальная мода на мистику, и Гитлер потом этим увлекся. Говорят, что иностранцы были агентами ЧК. Но сначала ЧК работала на иностранцев, а потом они разошлись. На одной и той же почве, что Сталин с Троцким, что Кастро с Че Геварой. Ленин и Кастро сперва были за мировую революцию, до взятия власти, а потом сказали: нам достаточно строить социализм в отдельно взятой стране. По сути, это было предательство марксизма!

– Это очень хорошо. Значит, женщины поехали в Германию, а царь куда делся с царевичем?

– Не торопи меня, скоро расскажу.

– Когда поезд вез женскую часть царской семьи в Киев, Анастасия сбежала с русским охранником. Его фамилия была Чайковский. Известно, что этого Чайковского убили в Праге в уличной драке в 1919 году. Кто – не знаю…

Вот почему Ленин назвал Брестский мир унизительным и похабным? Именно так? Подумаешь — мир! Да потому назвал, что Кайзер потребовал отдать царицу и царевен, и ему отдали, – вот в чем унижение-то! Если б Ленин не выполнил и это условие, Кайзер раздавил бы его как клопа. Это все английские журналисты Том Мангольд и Энтони Саммерс написали в своей книжке «Досье на царя», изданной в 1979 году.

![Фото: из личного архива Владимира Сычева]()

Фото: из личного архива Владимира Сычева

В этом свете слова Ленина приобретают сразу другой смысл. В том мирном договоре точно был секретный пункт про женщин! Англичане, те двое, нашли телеграммы от своего посла в России, что царя и семью вывезли из Екатеринбурга. И стали искать этот текст договора о Брестском мире. А его нигде нет! Ни на Западе, ни на Востоке. Есть только какие-то цитаты, а полного текста до сих пор нигде нет. Ты представляешь? А его подписывали все-таки две страны…

Этот вот американец Фокс: нашли англичане в архивах что-то про него. А дальше они, как настоящие исследователи, задали правильный вопрос: новый начкар Лисицын-Фокс в ночь расстрела уехал на поезде, – куда? Вот куда он получил новое назначение? Куда же? Вот вопрос! Ответ на него такой: Фокс стал комендантом нового секретного объекта № 17 под Серпуховом. Объект этот – бывшая дача купца Коншина, который был главным по парусам в империи. Почему именно это место выбрали? А потому что там была дверь как в Швейцарском банке – сейфовая. Можно было обеспечить секретность и безопасность. Англичане сообразили, что это туда перевезли царя с царевичем!

Сталин посетил царя дважды! И там же, на объекте, был и похоронен «полковник Романов»

Я в Москве многим рассказывал про эту историю… Однажды мой товарищ, московский фотограф, который был тоже в курсе, устроил мне встречу с комендантом Кремля. И вот я рассказываю в Кремле всю эту историю. Про сестру Паскуалину, про Брестский мир, про Чайковского с Анастасией. И комендант, выслушав это, воскликнул: Теперь понятно, почему Патриарх не поехал на похороны!

И комендант был абсолютно прав. Ведь несмотря на плохие отношения церквей, информацией такого уровня они, католики с православными, все же обменивались. И патриарх точно знал, что хоронят не царскую семью… Дальше я рассказываю коменданту историю с коншинским поместьем. Собеседник мой кричит в коридор: Ну-ка, гляньте там все передвижения Сталина! Ездил ли он в район Серпухова?

Глянули в компьютер: да, выезжал, два раза. Причем в первый раз – на дачу иностранного писателя. Я, услышав это, аж засмеялся. Вот Джон Рид, один из американцев, считался писателем. И он такой там был явно не один, в Москве. Я к тому времени прочитал книжку «Ленин и ВЧК», 1972 года издания, она у меня была в Москве, я с ней ходил к Кремлевской стене. Там, за Мавзолеем, похоронено 117 иностранцев, в том числе и Джон Рид. Наши не говорят о роли американцев в революции!

![Джон Рид. Фото: hippowallpapers.com]()

Джон Рид. Фото: hippowallpapers.com

А они же все троцкисты, они с Троцким приехали! После 1929 года американцы смылись, потому что поняли, что их ждет: к стенке всех поставят. Так вот Рида легализовали как писателя и журналиста.

– Так что, Рид не был настоящим писателем?

– Нет, конечно.

– А Фокс? («Не пойму я, он из блатных или какой масти?»)

– Также и Фокса легализовали как иностранного писателя. А как его еще подавать? И вот в кремлевских бумагах написано: «Ездил в Серпухов к иностранному писателю».

– Ну да, действительно: что писать? «Ездил поболтать с его величеством (бывшим) Государем императором всея Руси полковником Красной Армии Романовым Н.А.»?

– Сталин посетил царя дважды! И там же, на объекте, был и похоронен «полковник Романов». Вот о чем люди пишут романы и пьесы? Нет бы вот про эти разговоры Сталина с царем!

– Небось, говорил вождю: «Ося, ну что это такое – ромбы, шпалы? Да введи ты уже настоящие золотые погоны! Во-первых, это красиво…». Тот, наверно, сопротивлялся: типа народ не поймет, то-сё. Царь ему типа отвечал: «Слушай, ты их уже столько угробил, русских-то, а они всё понимают и знай тебя нахваливают. Погоны они легко схавают, поверь!»

– Погоны Сталин ввел в войну, а с царем он встречался до войны.

– Ну да, был некоторый лаг…

– Думаю, они вот еще о чем говорили: про Финляндию! Она имела особый статус в Российской империи. Почему там прятались большевики? Да потому что русская полиция не имела права туда нос совать. Ведь это было частное владение Романовых. Да! Так вот я уверен, что это царь уговорил Сталина пойти на Финляндию: «Ты ее голыми руками возьмешь!».

![Фото: oursociety.ru]()

Фото: oursociety.ru

– А, полковник Романов хотел туда перебраться? К себе на старую дачу?

– Ну нет. Он просто говорил, что Финляндия никогда не была государством и не будет. Кампания провалилась. Кто-нибудь за это был расстрелян? Никто. Потому что эта личная идея Сталина, а не какого-то маршала…

– Явно Николай Александрыч мечтал переехать на свою старую землю. Мог он и лелеять мечту, что Финляндия, если даже ее присоединят к Совдепии, потом как-нибудь опять отделится, и он окажется на воле – вот была б рокировочка! Маннергейм там опять же, его старый знакомый… Вот было б смешно, если б царь дожил до 45-го года в Финляндии! В Гельсингфорсе…

– Так, значит, Сталин ездил на дачу одного из «иностранных писателей», любой из которых рад был бы сам прискакать в Кремль к вождю! Но нет: вождь всё бросает и едет за 100 км! (А про вторую поездку в Серпухов в бумагах коменданта Кремля сказано, что Сталин ездил на дачу Орджоникидзе).

– А не могли ему доставить царя в Кремль?

– Нет, из соображений конспирации. Охрана и не знала, кого она охраняла.

– Ну, надели б мешок на голову помазаннику...

– А вот кого Сталину привозили в Кремль, так это самую большую любовь всей его жизни. Ее фамилия Сталь.

![Людмила Сталь. Фото: Wikipedia.org]()

Людмила Сталь. Фото: Wikipedia.org

– Ааа! Сталь! А он – Сталин! Вот откуда погоняло!

– Ну и Ленин по той же схеме!

– Я, кстати знаком с девушкой, которую зовут Лена Ленина, да! Она в Москве командует маникюром.

– А кто-то подписывался «Танин». Такая была мода у большевиков в начале ХХ века.

– Наверно, Сталин, разговаривая с императором, думал: «Ну почему этот вот «непонятно кто» был царем, а я не могу? Чем я хуже? Обидно!». Ну, значит, жили они, жили под Серпуховом, царь с царевичем, а дальше что?

– Наследник помер в 1920 году. От своей известной болезни. А папаша его вроде в 30-е помер, перед финской кампанией.

– Гм… А, может, после? (Кстати мой дед по материнской линии получил орден Красной Звезды за борьбу с «белофиннами»). Когда она провалилась? Народу-то в финскую положили ой-ой-ой! После того поражения вождь сказал царю: «Теперь, полковник, ты ответишь!». А еще была «левая» Анастасия, самозванка – с ней что?

– Она в Берлине прыгнула в канал в феврале 1920, чтоб покончить с собой. Но ее спас человек, который работал на вокзале, на Потсдамер платц. Как всех суицидальных, ее отправили в дурдом, а там она назвалась царевной Анастасией. По-русски, правда, не говорила ни слова. Околоромановские люди приходили посмотреть на нее. А из самих Романовых не пришел никто. Бабушка ее, королева Дании (она умерла в 1929), ни разу не приехала посмотреть на «внучку»! Почему? Я на это отвечаю очень просто: бабушка знала, что это не внучка, ей было известно, где настоящая Анастасия.

– Значит, говоришь, Володя, царя похоронили под Серпуховом. Расскажи про могилку полковника Романова!

– Я сам там не был. Но знаю людей, которые были! В 2000 году я снимал в России сюжет, мы работали с журналистом французом. Тема – дочь Хрущева Рада, еще кто-то… И вот я встретился с одним человеком, отец которого воспитывался семье Сталина, поскольку его родители погибли. Тогда была традиция: члены ЦК брали на воспитание детей погибших товарищей. Сирота рос с Васькой Сталиным.

И вот я виделся с сыном того сироты (он тогда работал в Москве журналистом) и рассказал ему всю эту длинную историю. Когда дошел до дачи Коншина, собеседник мой задрожал, побледнел и остановил машину (он был за рулем). И сказал: «Я сейчас наберу жену, она тебе расскажет!». Позвонил ей и говорит: «Дорогая, помнишь, как мы студентами в 1972 году ездили в Серпухов в поместье Коншина автостопом?». Передает ей трубку, и она мне рассказывает про ту поездку. Тогда в поместье находился краеведческий музей. И на территории они увидели разрытые могилы. Что такое? Да, говорят, это могилокопатели, грабители! Теперь всё понятно!

![Поместье купца Коншина в Серпухове (современное состояние). Фото: otzyv.ru]()

Поместье купца Коншина в Серпухове (современное состояние). Фото: otzyv.ru

– Кости – для экспертизы?

– Конечно! Но женских-то костей там не было… Ходили, кстати, слухи, что после войны англичане попросили Сталина устроить похороны останков царя и родни. Берия ездил в Свердловск по этим делам. Что он там делал, непонятно, раз не было расстрела. Но дело как-то двигалось. Потом Черчилль произнес свою Фултонскую речь, началась холодная война, и Сталин сказал: «Ах, так? Не будет вам похорон!»

– Ладно, в 1918 году это имело политическую актуальность. Но сегодня в чем проблема? Ну царь, ну царица, и? Дела давно минувших дней! Уже можно все рассказать, как дело было. Мало кто внимание на это обратит.

– Так хранят секрет! Могилы вон сравняли с землей…

– Но зачем это все?

– Таков принцип настоящей власти. Один раз решили, постановили засекретить и дальше стараются хранить тайну вечно! Скрывать правду…

– Да… Не зря Патриарх не поехал на похороны! Сказал, что не доверяет экспертизе. Да и как же ей доверять, при таком раскладе? Он просто не мог сказать всего. Да и греха нет на русском народе! Вот говорили, что царя своего русские убили в подвале, с детьми, будто Чикатило или Цапки, не к ночи будь сказано… А если их вывезли, кого куда, и они еще долго жили после – это весьма оптимистическая версия! Но вот откуда ты все знаешь, Володя?

– Я знаю не всё, а только то, что меня интересует. Жизнь длинная! Много чего можно было успеть узнать…

Мы говорили с Володей Сычевым про всякое разное, включая его четырех жен и холостую жизнь между ними и после. Но чаще всего он вспоминает про начало. Про то, как однажды в Казани стал фотографом. У него много было разных увлечений (это не только про личную жизнь, как вы понимаете), и входил он в них серьезно. Студентом он играл на саксе – и не просто для себя, чтоб повалять дурака – а в СТЭМе (в студенческом театре). Занимался спортом: бегал, прыгал, плавал. По шахматам у него был первый разряд, причем еще в 15 лет.

Но ничем особенно не горел. Это все было баловство.

А потом нагрянула фотография.

Сперва она тоже не обещала занять главное место в жизни. Ну, так, очередной эпизод. Купил юноша фотоаппарат и пошел по улице пощелкать, а что получится?

– Вещи, которые изменили мою жизнь, сначала казались несущественными мелочами, – рассказывает он. – Я, студент, иду по улице, это в Казани, чего-то снимаю. Меня увидел какой-то человек, тоже с фотоаппаратом, рассказал, что в городе есть фотоклуб, и позвал меня туда. Я пошел. В клубе я познакомился с дамой-фотолюбительницей (Которая после умерла от рака…). Она сказала, что ее муж – художник. Настоящий художник!

Я напросился к ним в гости, чтоб показать фотографии. Мне хотелось услышать о них мнение настоящего профессионала – не случайного человека, не нашего брата фотографа, а – художника! Его звали Алексей Аникеенок. Он, кстати, тоже музыкант – играл на саксе, но не в театре, как я, а в кабаке. Увидев художника и его картины, я подумал, что фотография – это не искусство.

![Алексей Аникеенок. Фото: скриншот Youtube]()

Алексей Аникеенок. Фото: скриншот Youtube

– Это тогда была такая мысль у тебя, в 60-каком-то году. А сейчас ты что про это думаешь?

– Сейчас я думаю точно также. Тогда я понял, благодаря знакомству с художником, а после это подтвердилось опытом моей жизни. Жилось Сергею непросто. Его не принимали в Союз Художников, хотя он был одним из лучших экспрессионистов. Пока мы жили в Казани, то дружили с ним. Он объяснял мне про композицию, и я начинал соображать, как фотографию резать. Мне показалось, что, кроме композиции, его в искусстве больше ничего не интересовало.

Я любил смотреть на его картины, и сейчас люблю: некоторые из них у меня висят дома. С тех самых пор я вот это понимаю: художник берет пустой холст и начинает рисовать; может быть, он нарисует произведение искусства, а, может быть, и не нарисует. Все зависит от того, хороший он художник или нет. А фотограф, в отличие от художника, привязан к действительности! И не надо этого стесняться. Не надо стыдиться.

![А. Аникеенок, «Дорога на Лебяжье» (1964). Фото: art16.ru]()

А. Аникеенок, «Дорога на Лебяжье» (1964). Фото: art16.ru

– Ну, а как это тогда получается? Действительность у всех одна перед глазами. Любой может выйти с камерой на улицу и снимать. Но результаты у всех разные. Вот почему именно ты так выдвинулся? Что это – удача? Цепь случайностей? Многие тысячи людей фотографировали улицу до тебя…

– И до сих пор фотографируют!

– Так, может, это все-таки искусство? И ты – художник, просто тебе неохота в этом признаваться? Тебе неловко причислять себя к небожителям? И ты не зря к ним тянешься?

– Я тебе так скажу. Долгие годы, еще в Советском Союзе, я дружил только с художниками. Я не знаю? почему так получалось. Вот не знаю! Они мне просто нравились, и всё!

– Ты, может, когда-то сам рисовал?

– Никогда в жизни! Никогда. Вот я с Аникеенок познакомился, а он познакомил меня со своим приятелем, Игорь Вулох был такой казанский художник, он в Москву потом уехал. А еще – Анатолий Крынский, я у него останавливался, когда приезжал в Москву, пару раз в год. Это на Самотеке. Я показывал ему свои фотографии. Художнику показывал! А не фотографам.

– А зачем ты ему показывал? Ты же говоришь, что фотография – это не искусство!

– А кому показывать?

– Но художнику-то зачем? Какой смысл? Ты же говоришь, что это не искусство!

– Ну и что? Понимаешь, в фотографии есть элементы композиции, есть свет, а эти вещи художники лучше фотографов понимают. Первые хорошие фотографы – это середина XIX века –были художниками! И совсем не новички. Художники перешли в фотографию.

– Но зачем они ушли из искусства непонятно во что?

– Понимаешь, в чем дело? Они-то считали, что это искусство! И до сих пор так многие думают… Ты спроси любого фотографа, и он тебе скажет, что он – фотохудожник. А для меня это абракадабра! Точно такая же, как «социализм с человеческим лицом». Я еще в Москве говорил: «А «крокодил с человеческим лицом» – вам не страшно с таким встретиться?

– Не знаю, что тебе на это сказать… Скажи, а вот Анри Картье-Брессон – художник?

– Он всегда говорил, и мне лично в том числе, что фотография – не искусство. (Я с ним был знаком, он ко мне домой приходил пару раз, и я к нему ходил, с его женой мы мило беседовали, ее звали Франк).

– И ты вслед за ним стал так думать…

– Да нет же, я не вслед за ним! Говорю тебе, я это понял сразу! В Казани! Сразу как взял в руки фотоаппарат!

– А ты можешь на примере объяснить, в чем разница? Искусство и не искусство? Как это всё происходит? Вот ты берешь в руки камеру… Выходишь на улицу… Кто-то стоит перед тобой, кто-то идет, ты смотришь на них, нажимаешь кнопку… Возьмем для примера знаменитое фото Брессона. Вот мальчик с большой бутылкой в руке вприпрыжку идет из лавки домой… Ну – и – что? И что? Просто мальчик, никому не известный, с бутылкой. Ноль, ничего! Мне, кстати, непонятен этот снимок. Я не вижу в нем ничего. Почему вот такое выстреливает?

– Давай я тебе про себя расскажу. Первое, самое главное – у меня очень плохая зрительная память. Наверно, это важно.

– Ага, ага! Возможно, именно это качество тебя выручает! Поскольку ты ничего не помнишь из увиденного, у тебя сохраняется свежесть взгляда. Ты смотришь на происходящее широко открытыми глазами.

– Такая иллюстрация. Прихожу я в журнал «Сельская молодежь» в 79-м. Я к тому времени уже лет семь как переехал в Москву. Художники меня приводили в журналы, для которых делали иллюстрации, и советовали своим начальникам дать мне работу. Я приходил в редакции, показывал фотографии, снятые на улице. И главный редактор – или главный художник – говорил мне: «Ну, ты, конечно понимаешь, Володя, что это мы печатать не можем. Но я вижу, что ты хороший фотограф, и потому мы тебе работу дадим».

И он мне показывает журнал Stern как образец: вот в таком духе надо снять. «Слушай, сюжет такой. Человек в плаще, со шляпой, и под мышкой у него что-то вроде портфеля. Это как бы оппонент другого персонажа, который делает заявление, того другой снимет. Понимаешь? Один говорит, а другой ему возражает. Об этом статья. А ты сделай иллюстрацию». Я снял каких-то своих знакомых, приношу ему. Один из них – скульптор Слава Клыков, мы с ним в бильярд играли…

– Тянет тебя к художникам, да! Это не тот, который конного Жукова поставил?

– Тот. Он потом стал академиком. Так вот Клыкова я снял в роли оппонента, он у меня был человек в шляпе. Это был единственный человек из моих знакомых, кто ходил в шляпе и с портфелем. Приношу фотографии… Главный говорит: «Володя, ну это не смешно! Зачем ты мне портрет еврея принес? Как оппозиционер, так у вас непременно еврей! Я не антисемит, у меня вон Давид работает…».

Я надел шляпу на другого знакомого, приношу фото. Главный аж позеленел: «Ты мне опять еврея принес?». К чему это я? Мне покажи что-то, какое-то изображение, а я через полгода и не вспомню. Возвращаясь к Картье-Брессону. Я его люблю. Фото его узнаю сразу.

– Интересно, по каким признакам?

– По композиции. Так, как он компонует, так никто не умеет! Схваченный момент и композиция – вот что самое главное!

– Мальчик никому не интересен, только композиция. Так?

– Вот так взять и щелкнуть только он мог. Он, только он.

![H. Cartier-Bresson, «Rue Mouffetard» (Paris, 1954). Фото: thefabweb.com]()

H. Cartier-Bresson, «Rue Mouffetard» (Paris, 1954). Фото: thefabweb.com

– Ну а ты? Расскажи, как это происходит! Вот шлепаешь на улице случайный кадр и говоришь себе: «Приду домой и кадрировкой сделаю шедевр!»

– Нет, сделать кадр можно только во время съемки. А после уже ничего не поправить…

– Ты не можешь, значит, объяснить…

– Я ничего вообще не могу объяснить. Понимаешь, в фотографии только три важных вещи: первая – ловля момента, какого больше нигде нет; вторая – свет; и третья – композиция.

– Но кому нужен этот мальчик, кому нужна эта бутылка? Какая разница, где он расположен в кадре? Да не плевать ли нам на него?

– Нет, нет.

– Вот ты говоришь, что нужно поймать момент. Момент чего? Чего именно?

– Расскажу – чего. Понимаешь, он с этой бутылкой идет гордо! Вот если меня спросят: какое самое главное качество в человеке? Что я больше всего ценю? Я отвечу: любопытство! Надо удивляться! Вот в этой фотографии видно, что человек удивляется.

– Мальчик?

– Нет! Фотограф.

– Чему удивляется Картье-Брессон? Никому не известному мальчику?

— Ну и что, что неизвестному? Вот я сфотографировал в Москве, на Цветном, как люди целуются. Причем мне было тогда 27 лет, а им по 50, и у него еще газета в руке.

– Ну целуются, дальше что?

– А то, что я этот момент поймал. Это так было. Вот был такой фотограф – Робер Дуано. Который снял «Поцелуй у мэрии Парижа», 1945 год, знаменитейшая фотография! На длинной выдержке, люди смазаны немного. И он очень хороший фотограф, Дуано – очень! Все его кадры фантастические по композиции! Но надо сказать, что он все кадры поставил! Они постановочные. Все. В том числе и вот этот, с поцелуем.

– Это же позор!

– Для меня – позор. А для него – нет. Это легенда французской фотографии сегодня.

– Жульничество. Мошенничество.

– Слушай дальше. Знай, что Картье-Брессон ни одного кадра не поставил! Ловил моменты. Я тоже не поставил ни одного!

– А Роберт Капа поставил, где боец убитый падает.

– Может быть, и поставил. А для меня самое главное – ловля момента.

![Р. Капа, «Смерть полиционера-анархиста Федерико Бореля Гарсия» (1936). Фото: Wikipedia.org]()

Р. Капа, «Смерть полиционера-анархиста Федерико Бореля Гарсия» (1936). Фото: Wikipedia.org

– Какой момент ты ловишь?

– Я ловлю какой? Любой человек ловит тот момент, который ему нравится! Есть только одно сходство между художником и фотографом: и тот, и другой показывают то, что им нравится. Мы так показываем свой вкус. Вот и всё…

— Я приехал на Запад даже не из деревни, а как-будто с обратной стороны Луны. Это было нереально: я прихожу в солидную западную редакцию, а они там со мной говорят, как с равным! Там, в Paris Match, со мной говорил сотрудник — бывший болгарский дипломат, человек тогда уже преклонных лет. Он задавал вопросы про советскую жизнь, я отвечал и говорил все как есть, и всё, что я ему рассказал, он в своей статье напечатал. А я в СССР был во всех черных списках, потому что я знал многих диссидентов и общался с ними.

Я был антикоммунист всегда. Почему? Потому что я прочитал всего Ленина и всего Троцкого: всё, что удалось найти. И я понял, что в СССР построена не экономическая система, а — система чистой власти. Никто меня не учил и ничего не объяснял, я сам сделал вывод: социализм — это война банков против промышленности. Именно поэтому он возник во время промышленной революции. Я сам до этого докопался!

— Все-таки ты – жесткий антисоветчик.

— Я антисоветчик по самообразованию, по эстетике, а не потому, что жизнь плохая. Я, когда все прочитал, то понял, что советская система не может по-другому работать. Это всё было так задумано! Паровоз же не может идти по шоссе. Ему рельсы нужны. Так и тут.

— Паровоз с человеческим лицом.

— Да, да. Кроме фотографии и организации выставок, я в СССР занимался еще такой вещью, как… выборами в Верховный Совет. Они как раз проходили в 1978 году. Мне было тогда 33 года. Я был отказник, терять мне было нечего…

И вот я взял закон о выборах, который мне случайно попал в руки, и стал его изучать. А принят он был в 1929 году и с тех пор не менялся. Там было написано, что любая группа – минимум 14 человек – может выдвинуть своего кандидата. Дальше я посмотрел постановление об этих группах. Оказалось, группу даже не надо регистрировать: достаточно было написать письмо в Верховный Совет с заявлением о том, что мы существуем – и всё. Ответа ждать не надо. Я собрал своих друзей и единомышленников, их набралось 28 человек — как панфиловцев…

— «Велика Россия, а отступать некуда!» – воскликнул, небось, ты?

— Ну да. Мы написали, как того требовал закон, письмо в Верховный Совет. Мы их уведомили, что группа сформирована! И эта группа выдвинула кандидата, это был Рой Медведев. В то время его никто не знал, кроме неофициальных марксистов. Я с ним случайно познакомился, в связи с выборами. Он мне очень нравился. Роя выгнали из партии, а он хотел отменить это решение, шел от инстанции к инстанции, поднимался всё выше. Добрался аж до Политбюро! Дошел до Суслова! Все-таки он был марксист, как бы свой.

И вот Медведев рассказывал мне со смехом: «Я стою у Суслова в кабинете и требую объяснить, за что меня выгнали из партии. Суслов меня выслушал говорит: Вы искривляете линию партии. Я выслушал его, смотрю в пол и спрашиваю: а где у вас тут линия партии?»

А выдвижение проходило так. Я написал заявление в Избирательную комиссию, от имени группы: «Наш кандидат – Рой Медведев, кандидат исторических наук, 37 книг написал (из них 17 на Западе вышли, но я на этом не акцентировал внимания). Он всяко лучше, чем танцовщица Большого театра, которая идет по официальному списку: больше пользы принесет обществу, став депутатом». Я как директор этого кружка, основатель нашей группы, взял с собой еще секретаря, еще пару членов, и мы пришли в избирательную комиссию. Я вооружился цитатой из Брежнева, о том, что надо повышать активность масс.

Мужик в комиссии посмотрел нашу бумагу и говорит: «Молодой человек, спуститесь на землю». Но я требовал, чтоб все было по закону: мне было важно, чтобы он принял заявление и подписал копию. Я думал: что будет дальше? А они все-таки были люди умные, не дураки (в высотах, там дураков нет). Другое дело, что они говорят одно, а делают другое, но это к уму отношения не имеет… Короче, заявление они приняли и пообещали дать ответ в 30-дневный срок, как того требовал закон. И точно: они мне прислали письмо через 30 дней. Я в принципе мог бы обжаловать это решение, но беда была в том, что избирательная кампания длилась 25 дней. Протестовать было поздно…

— Скажи, Володя, а вот для чего ты это делал?

— Мне было интересно! Действительно интересно! Я хотел узнать, как они прореагируют? Уже не сажали за это, я понимал…

— Ты мог бы пойти в политику, стать профессиональным диссидентом, но — фотография интересней, правильно? В ней ты достиг успехов, прославился…

— Какой я фотограф? Какую мне дают оценку? Это меня всегда меньше всего интересовало. Мне нравилась фотография. Просто фотография как таковая.

— А на Западе что у тебя было с политикой? Вникал ты в это дело?

— Многие журналисты во Франции, вообще в Европе, до сих пор с гордостью говорят, что они левые. Когда тут заходила речь о политике, о взглядах, я поначалу говорил, что я антикоммунист. Как-то я спросил Картье-Брессона: «Вот во Франции есть левые, правые, а вы себя к кому относите? Наверно, вы правый?». Нет, говорит, я не левый и не правый, я – анархист! Мне это дико понравилось.

Что касается политики и моих взглядов. В Советском Союзе мне принесли книжку Оруэлла, которая называлась «Скотный двор». Я прочел десять страниц и закрыл: мне это было не интересно. Эта книжка — чтоб наводить ужас, щекотать людям нервы. Зачем мне это? Но потом я прочитал его книжку «Памяти Каталонии», где он честно описал политический расклад в Испании времен гражданской войны. Рассказал о том, как коммунисты отзывали с фронта лидеров не-коммунистов, арестовывали их, пытали, говорили, что это враги народа. И это всё во время войны!

— Это Сталин их заставлял?

— В том-то и дело, что никто не заставлял. Как только ты встаешь на эту стезю, то там уже другая логика борьбы за власть… Если говорить о политике, о диссидентах, то я всегда говорил две вещи. Первая: когда идешь на красный свет, тебе нужно знать, какое максимальное наказание предусмотрено за это нарушение. Ну вот, минимум, милиционер свистнет, а максимум – 10 рублей. Если ты диссидент (то есть, как бы, идешь на красный свет), у тебя должно лежать в кармане 10 рублей. И второе: ты не должен возмущаться, если тебя оштрафуют. А то у диссидентов часто так: есть один закон для Брежнева, другой — для Сахарова, и третий — для тети Маши из Подольска. Я всегда был против этого! И там, и тут! В СССР я нашел только одного человека который разделял эти мои взгляды – это Рой Медведев. У него такое же отношение к закону. Что он – для всех!

Коммунизм – это же западная идея, это не для России. Вот — Германия, город Хемниц, который какое-то время назывался Карл-Маркс-штадтом. Там, конечно, есть музей Маркса. Его, кстати, нельзя сейчас в Германии критиковать! Русских варваров можно, а вот классика нельзя. В музее, как обычно в таких заведениях, выставлена всякая мура: первые издания автора, письма. И там есть письмо от первого издателя «Капитала» (это я тебе рассказываю достоверную историю!). Без «Капитала», понятно, никакого марксизма-ленинизма бы не было. И вот там рукой издателя написано: «Уважаемый г-н Маркс, время, отпущенное вам на рукопись, истекло, но вы ее не сдали. Мы вам даем дополнительное время, а, если вы и в него не уложитесь, мы передадим заказ другому писателю». Это чистая правда!

У Горби (Горбачева – Прим. редакции) был рассказ о его поездке в Лондон, через месяц после избрания его членом Политбюро. Его там спросили: вы куда хотите – на могилу Маркса или в библиотеку Британского музея? Он выбрал библиотеку! Это был первый раз, когда коммунист отказался идти на могилу Маркса! Но в музее его таки подвели к столу, за которым Маркс писал свой труд. «Вот видите, все пошло отсюда, а все шишки на нас!» – сказал Горби.

![Памятник на могиле К. Маркса. Фото: Wikipedia.org]()

Памятник на могиле К. Маркса. Фото: Wikipedia.org

– Володя! Ситуация в мире за последнее время изменилась довольно сильно. Катастрофически. Я имею в виду фотографию! Раньше это было дорого и технически сложно: пленка, проявка, печать и так далее… А сейчас вот миллиарды людей купили фотоаппараты, а то и вовсе – телефоны…

– И нажимают.

– Все фотографируют! Таким образом, то, что было уделом счастливых полубогов, фанатиков вдруг стало доступно любому. Каждый может фотографировать. В любой стране. На полюсе. В воде, под водой…

– Чистая правда!

– Это же изменило всю картину? Уже не надо посылать на далекую войну фотографов, потому что там каждый рядовой снимает острые моменты боя и вешает в соцсетях. И?

– Понимаешь, в чем дело… Вот интуитивно. Я могу тебе сказать такую вещь: любителю может повезти, и он тогда способен сделать одну хорошую фотографию. Но делать из раза в раз хорошие репортажи могут только профессионалы.

– Ну, профи пострадали. Но! Когда ты смотришь на поток фото, в котором куча прекрасных снимков и надо только выбрать, то понимаешь: потребителю нет разницы – один это фотограф сделал или их тыща работала над темой.

– Выбрать из потока – это задача редактора журнала. А мне ничего выбирать не надо.

– Я вот о чем: пропала острая надобность в том, чтоб один человек все бросил и только и делал, что ходил и снимал. Вот и бильдредактор скажет: а зачем мне кого-то посылать, когда я могу выбрать картинки из бурного потока? Что ты можешь сказать про эти миллиарды любителей? Они, как ты, идут снимать.

– К чему все и пришло… Какой тут может быть ответ? Люди делают фотографию и быстро хотят ее продать. Или повесить на Фейсбуке. А я, когда делаю фотографию, думаю только об одном: чтоб она была хорошая. А что с ней будет потом, меня никогда не интересовало. Помню, когда я стал профессионально работать в Париже, я сдавал отснятые пленки (мы ж тогда все на пленку снимали). Они там выбирали. кстати, хорошие были профессионалы в агентстве! К чему я это всё говорю?

– К тому, что ты должен сказать мне что-то великое о фотографии.

– Фотография – это просто мое любимое занятие. Меня тут вообще не интересует ни моя роль, ни мое место.

– Так что же ты можешь сказать фотографам?

– Любите свое дело и не требуйте наград. То есть не то чтобы «не требуйте», а даже не ждите их.

– И это – всё?

– Да, всё! Но этот совет хорош для любой профессии. Если у вас есть любимое дело, то вы им занимайтесь не с 9 утра до 6 вечера, а все время, которое у вас есть…

– Так всем и передам. Теперь вот расскажи, почему ты предпочитаешь ч/б (черно-белую фотографию)? При Советах это, небось, было от бедности?

– Так другой фотографии же не было! При том, что еще в начале 20 века были цветные снимки.

– Ч/б и дешевле, и технически проще.

– Да. Пленки ч/б я проявлял сам всегда. Составлял проявитель – д-76, метол, гидрохинон, все взвешивал на весах. Печатать я тоже пробовал, но видел, что не получается, поэтому стал отдавать печатникам. У меня, когда все на пленку снимали, всегда была отдельная камера с ч/б. Всегда! Цвет – это для работы только цвет. Я сразу стал очень много снимать. Много пленки покупал. На свои деньги. Пленка стоила не так дорого: кажется, 30 копеек. Позже я стал покупать пленку рулонами, бобинами, А-2, у киношников. Я сам ее резал и заряжал в кассеты. Шостка! Шосткинский химкомбинат.

Снимать можно всем, чем угодно. Всем, что может остановить мгновение... Телефоном же можно ну только пейзаж снять

– Тогда понятно, почему было так. А позже, когда цветной процесс стал доступным, ты почему продолжал снимать на ч/б?

– А я его не вижу, цвет.

– Скажи, а вот почему у тебя все серое, и джинсы, и пиджак, и туфли, а майка розовая? И шнурки оранжевые? Что это значит?

– Ничего. Ничего не значит. Надо сменить рубашку – надеваю ту, что висит ближе. А покупаю я то, что мне бросилось в глаза в первый момент. Вот рубашки у меня почти все цветные. Так получилось. Мне все равно, как одеваться. Я иногда хожу в узбекском халате…

– Ты с цветом согласен работать только за деньги?

– За деньги? Да.

– Тебе, значит, цвет не интересен…

– Абсолютно. Я это понял еще в Казани. Это я сформулировал четко для себя. Фотография – не искусство. Потому что она — чистая репродукция. Репродукция реальности.

– А реальность-то цветная.

– Совершенно верно. Так что цветная фотография – это чистая репродукция. 100-процентная! А ч/б – она оторвалась от чистой репродукции, но не долетела до искусства. Хорошую ч/б фотографию можно повесить на стенку. А цветную куда девать? Разве что на конфетную коробку поместить. В ч/б есть какая-то мистическая недосказанность. Глаз автоматом что-то ищет в ней, то, чего как будто не хватает. Недосказанность – она оттого, что там цвета нет. Я так думаю. В цветной нечего искать, а в ч/б глаз ходит по фотографии. Ч/б картинка интригует. Меня интригует. Она приобретает совсем другой смысл.

– Какое-то время назад появилась мода: люди снимают на телефон, а после устраивают выставки таких вот айфонных фоток: «Смотрите, вот на что способен телефон! И фотоаппарат теперь не нужен!». Насколько этот подход имеет право на жизнь?

– Это прежде всего – реклама продукта. Вот, допустим, начали люди бегать. Помнишь jogging? Это в 70-е годы началось. Была такая мода. Кто был звездой этого дела? Джейн Фонда. Так вот у нее было четыре инфаркта. Об этом никто не говорил.

– Из-за бега у нее были эти инфаркты?

– Ну конечно! Ей платили огромные деньги за все эти аэробики. Она была лицом вот этого товара для jogging, ради чего все и затевалось. Фирмам-то нужны известные люди! Вот айфон – очень модный товар. Благодаря Стиву Джобсу. Он умер, а они теперь таким образом двигают свою продукцию. Но айфоном снимать нельзя! Ну, разве только для того чтоб рекламировать телефон.

– А мыльницей? Можно снимать?

– Снимать можно всем, чем угодно. Всем, что может остановить мгновение. Какими-то мыльницами в том числе. Телефоном же можно ну только пейзаж снять, ведь там не нужно ловить мгновение. Обрати внимание, что все фото телефоном – пейзажные. Я, когда вижу пятиметровые фото, висящие на улицах – якобы снятые на телефон — сразу технически ставлю вопрос: как можно получить такой отпечаток с матрицы 8 мегапиксел? Сомневаюсь.

– Есть две версии: много надо снимать или достаточно один раз щелкнуть и поймать момент. Ты за что голосуешь?

– Когда я начинал фотографировать в Казани, надо мной смеялись другие фотографы: ты щелкаешь как из автомата, и после этого, конечно, легко выбирать! В фотоклубе говорили: это неправильно, что ты столько пленки расходуешь, надо думать ходить! И потом один раз нажать чтоб это был шедевр. Все как один мне это говорили. Но это ошибка! Надо снимать много, причем, не думая. Я разговаривал с одним тренером, спрашивал, как он воспитывает чемпионов. Он сказал: «Я беру только высоких, талантливых, способных. Но даже такой должен сделать 100 000 прыжков. Иначе не достичь мастерства».

Вот и с фотографией то же самое. Нужно 10 000 раз нажать, проявить, посмотреть. Подумать. Причем подумать не во время съемки, а потом. И выбрать. Без количества ничего не будет. Я потом познакомился с музыкантами классическими. Они же по пять часов в день играют упражнения! Каждый день! Когда они уже давно мастера своего дела. Везде одно и то же, один подход…

Приведу такой пример. Я давно полюбил газету Herald Tribune. (Лет 7-8 назад New York Times выкупила половину акций у Washington Post, и теперь газета называется New York Times International). Мне ее иногда приносили западные журналисты, когда приходили на квартирные выставки в Москве, которые я организовывал в середине 70-х.

Как-то там на последней странице я увидел статью про великого фотографа – Скавуло. Это очень известный автор. Он по улицам не ходит. Снимает только в студии, причем в своей личной, а не в арендованной. Свет уже поставлен, он все там знает и может снимать с закрытыми глазами. Модели у него накрашены профессионалами. И что же сказал Скавуло в этой статье на интересующую нас тему? Вот что: «Первые 15 пленок я выбрасываю в корзину не проявляя». 15! Пленок! Не проявляя!

– Может, врет? Пленки выкидывать!

– Нет, не врет. В рекламной фотографии деньги немереные, пленка – не вопрос: она для него все равно что для нас билет на трамвай.

– Гм, а в чем же смысл этого?

– В том, что он должен себя сперва разогреть. Ее должен разогреть! И только потом, после 15 пленок, из нее начинает что-то вылезать. Из нее — не из него!

– Так он мог вообще пленку не заряжать, просто щелкать пустой камерой.

– Нет, нет! А вдруг что-то получится? Если он почувствует, что получилось, то уж он пленку-то не выкинет. И вот это меня очень вдохновило. Я понял, что я на верном пути!

Потом, когда я приехал в Париж, то такая же статья, в той же газете, на той же странице появилась и обо мне! Приходил журналист брать интервью у меня, и я ему все рассказал. Про то, как я работал, как приехал, как тут на Западе начинал… Правда, пленки я никогда не выбрасывал. Никогда!

Life is simple in the highland villages. The residents have plenty of good food, close-knit families and a great respect for the wonders of nature. They survive by hunting, gathering plants and growing crops. Indigenous warfare is common and men go through great effort to impress the enemy with make-up and ornaments.

Life is simple in the highland villages. The residents have plenty of good food, close-knit families and a great respect for the wonders of nature. They survive by hunting, gathering plants and growing crops. Indigenous warfare is common and men go through great effort to impress the enemy with make-up and ornaments.

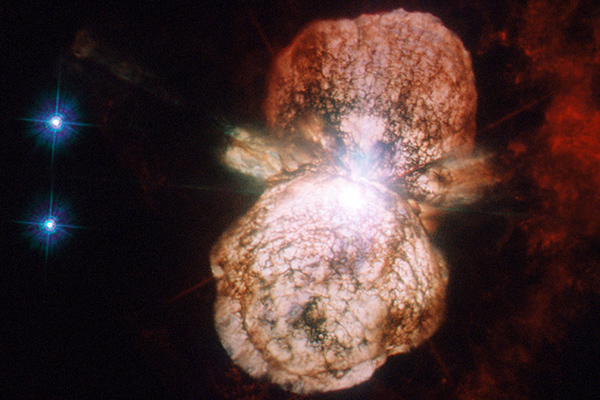

Рис. 1. Художественное изображение того, как могли бы выглядеть события слияния черных дыр GW150914 (нижний левый угол) и GW151226 (верхний правый угол) в момент максимального гравитационно-волнового излучения. Рисунок с сайта ligo.caltech.edu